Q.1

喉頭癌の危険因子はどれか。(第95回)

①声帯ポリープ

②窒素酸化物

③喫 煙

④炭酸飲料

解答を見る

正解:3

- 声帯ポリープ

声帯ポリープは声帯にポリープができることであり、喉頭癌の危険因子ではない。 - 窒素酸化物

窒素酸化物は大気汚染の原因となり、気管支炎などの呼吸器に悪影響を与える。喉頭癌の危険因子ではない。 - 喫 煙

喫煙は喉頭癌の危険因子である。 - 炭酸飲料

炭酸飲料は喉頭癌の危険因子ではない。

喉頭癌の危険因子は、喫煙と飲酒であり、これらによる継続的刺激が癌の発生に関与しているといわれている。

Q.2

不規則交替制勤務者に起こりやすいのはどれか。(第98回)

①再生不良性貧血

②食道アカラシア

③サルコイドーシス

④睡眠相後退症候群

解答を見る

正解:4

- 再生不良性貧血

再生不良性貧血の多くは、発症の原因がわかっていない。不規則交代制勤務によって起こりやすいとはいえない。 - 食道アカラシア

食道アラカシアの発症の原因はウイルス感染と考えられているが、完全には解明されていない。不規則交代制勤務によって起こりやすいとはいえない。 - サルコイドーシス

サルコイドーシスの原因は、プロピオニバクテリアによるという説が有力である。不規則交代制勤務によって起こりやすいとはいえない。 - 睡眠相後退症候群

睡眠相後退症候群は、生体リズムが乱れることから発症すると推定されていることから、不規則交替制勤務者に起こりやすいといえる。

不規則交替制勤務者で特に夜間作業をする職種では、生体リズムが乱れやすく、就寝時間も不規則なため睡眠の質の低下を招くといわれている。

Q.3

身体の40%にⅡ度の熱傷を受けた患者で、受傷24時間以内に起こりにくいのはどれか。(第95回)

①電解質の異常

②ショック

③感 染

④拘 縮

解答を見る

正解:4

- 電解質の異常

身体の40%にⅡ度の熱傷を受けた患者では、受傷24時間以内に電解質の異常を起こす危険がある。 - ショック

身体の40%にⅡ度の熱傷を受けた患者では、血管透過性亢進によって循環血液量の減少、末梢血管抵抗の上昇、心拍出量低下が起こり、受傷24時間以内にショックとなる危険がある。 - 感 染

身体の40%にⅡ度の熱傷を受けた患者では、受傷直後から細胞性免疫の低下があり、早期から感染を起こす危険がある。 - 拘 縮

拘縮は熱傷によってできた創が修復されて、瘢痕形成されるころに起こる。

身体の40%にⅡ度の熱傷を受けた患者は重症熱傷である。

Q.4

海外出張から帰国した会社員が、この1週間に39℃の発熱と解熱を繰り返すため受診した。考えられるのはどれか。(第95回)

①マラリア

②コレラ

③赤 痢

④破傷風

解答を見る

正解:1

- マラリア

海外渡航歴があり、間欠熱の症状があれば、マラリアが最も考えられる。 - コレラ

コレラの症状は主に下痢と嘔吐である。 - 赤 痢

赤痢の症状は、悪寒、発熱、水様の下痢、粘血便、腹痛などである。 - 破傷風

破傷風の症状は、開口障害から始まり、全身の痙攣に及ぶ。後弓反張という独特な姿勢をとるのも症状の1つである。

症状に間欠熱がある疾患から考えると解答できる。敗血症、腎盂腎炎、マラリア、回帰熱、悪性腫瘍などにこの症状がみられる。

Q.5

タイムアウトによって予防できるのはどれか。(第111回)

①患者の誤認

②抗癌薬の曝露

③個人情報の漏洩

④ベッドからの転落

⑤血液を媒介とする感染

解答を見る

正解:1

- 患者の誤認

タイムアウトで行う目的のなかに患者の再確認がある。目の前の患者が手術を受ける本人であるかを再確認することから、患者の誤認を予防することができる。 - 抗癌薬の曝露

タイムアウトは抗癌薬の曝露を予防する行動ではない。 - 個人情報の漏洩

タイムアウトは個人情報の漏洩を予防する行動ではない。 - ベッドからの転落

タイムアウトはベッドからの転落を予防する行動ではない。 - 血液を媒介とする感染

タイムアウトは血液を媒介とする感染を予防する行動ではない。

タイムアウトとは、手術を始める前に、手術室看護師、手術担当医、麻酔科医、そのほかの関係するスタッフ全員で、患者の再確認、手術部位や術式の再確認をすることをいう。

Q.6

術中の仰臥位の保持によって発生することがある腕神経叢麻痺の原因はどれか。(第106回)

①上腕の持続的圧迫

②前腕の回外の持続

③肘関節の持続的圧迫

④上肢の90度以上の外転

解答を見る

正解:4

- 上腕の持続的圧迫

上腕の持続的圧迫は腕神経叢麻痺の原因とはならない。 - 前腕の回外の持続

前腕の回外の持続は腕神経叢麻痺の原因とはならない。 - 肘関節の持続的圧迫

肘関節の持続的圧迫は腕神経叢麻痺の原因とはならない。 - 上肢の90度以上の外転

上腕の90度以上の外転は腕神経叢麻痺の原因となる。

腕神経叢麻痺とは、腕神経叢部位で生じる麻痺のことをいう。一般的には強い力による外傷で起こるが、手術中の長時間の同一体位によっても起こる。手術体位をとるときに肩関節外転の角度を90度以下にすることで手術中の腕神経叢の圧迫による麻痺を予防することができる。

Q.7

胸水貯留時の胸腔ドレナージ法で正しいのはどれか。(第95回改変)

①ドレナージ中は輸液を行わない。

②呼吸困難が消失するまでドレナージをする。

③胸腔ドレーンは水封にして管理する。

④ミルキングは禁忌である。

解答を見る

正解:3

- ドレナージ中は輸液を行わない。

ドレナージ中に輸液を行ってもまったく問題ない。 - 呼吸困難が消失するまでドレナージをする。

呼吸困難が消失するまでドレナージをするという指標はなく、ドレナージされた胸水の量や肺の状態、呼吸の状態などを総合的にみて医師がドレナージの必要性を決定する。 - 胸腔ドレーンは水封にして管理する。

胸腔内は陰圧であるため、外気が流入することによって肺が虚脱してしまうため、外気が流入しないように水封されている。 - ミルキングは禁忌である。

ドレーン内の血液などが凝固して閉塞することを防ぐためにミルキングを行うことは問題ない。

胸腔ドレナージのしくみと観察項目を理解していれば解答できる。胸腔ドレーンは他の腹腔内に留置するドレーンと異なり、外気が胸腔内に入らないように管理しなくてはならない。

Q.8

減量がうまくいかない肥満の患者への理想的な対応はどれか。(第95回)

①「体重が減るようもっとがんばりましょう」

②「体重が減らないのは運動が足りないからですよ」

③「体重が増えるようなものを食べていませんか」

④「体重が減らなくて困っているのですね」

解答を見る

正解:4

- 「体重が減るようもっとがんばりましょう」

すでに努力している人に対してもっとがんばるよう促すのは相手を追い詰めることになる。 - 「体重が減らないのは運動が足りないからですよ」

努力をしている人に欠点を指摘するような対応は好ましくない。 - 「体重が増えるようなものを食べていませんか」

相手を疑うような対応は好ましくない。 - 「体重が減らなくて困っているのですね」

一番困っている現状を把握し、理解を示す対応となっているので理想的な対応といえる。

努力をしている人に対して理解を示すような対応を選択することで解答できる。

Q.9

同じ問題や悩みを抱えた人々が助け合う活動はどれか。(第102回)

①ケースワーク

②ピアサポート

③コミュニティワーク

④コンサルテーション

解答を見る

正解:2

- ケースワーク

ケースワークとは、生活上にさまざまな問題や困難をかかえる個人や家族などに対して、主体的に問題を解決できるよう援助していく社会福祉援助技術のことである。 - ピアサポート

peerとは「同等の者」、「仲間」を意味し、supportとは「支援する」、「援助する」の意味である。同じ問題や悩みを抱えた人々が助け合う活動をピアサポートという。 - コミュニティワーク

コミュニティワークは、地域社会に共通する福祉ニーズや課題の解決を図るため、地域のコーディネート、社会資源の開発や調整などの支援をする社会福祉援助技術である。 - コンサルテーション

医療におけるコンサルテーションとは、患者の抱える問題解決のために、専門家が専門家に対して行う助言や支援(例:看護師とリエゾン精神看護師)のことをいう。

それぞれの言葉の定義を押さえておこう。

Q.10

65歳の男性。急性心筋梗塞発症後1日。急性期リハビリテーションで優先されるのはどれか。(第98回)

①廃用症候群の予防

②運動習慣の形成

③職業復帰の促進

④食習慣の確立

解答を見る

正解:1

- 廃用症候群の予防

心筋梗塞発症後1日の急性期リハビリテーションでは、負荷の大きくない廃用症候群の予防がまず第一である。 - 運動習慣の形成

心筋梗塞発症後1日の急性期リハビリテーションであるため、運動習慣の形成は負荷が大きく優先されるものではない。運動習慣の形成は維持期リハビリテーションの段階に入ってからである。 - 職業復帰の促進

社会復帰がリハビリテーションの目標となるのは回復期リハビリテーションの段階に入ってからである。 - 食習慣の確立

食習慣の確立は二次予防の意味があり、維持期リハビリテーションの段階に入ってからである。

心筋梗塞発症後のリハビリテーションでは、段階的にリハビリテーションの負荷を増やしていく必要があることを考慮すると解答できる。

Q.11

がん(性)疼痛に対するフェンタニルパッチについて適切なのはどれか。(第97回)

①冷蔵保存する。

②毎回貼付部位を変える。

③用量調節が容易である。

④頓用でも使用が可能である。

解答を見る

正解:2

- 冷蔵保存する。

冷蔵保存する必要はない。子どもの手の届かない、高温にならない場所に保管する。 - 毎回貼付部位を変える。

皮膚への刺激を避けるために毎回貼付部位を変える。 - 用量調節が容易である。

貼付薬として数種類の用量の製品があるが、それ以外の用量に調節することはできない。 - 頓用でも使用が可能である。

皮膚からゆっくり吸収される持続性の貼付薬であるため、速効性はなく頓用では使用しない。

フェンタニルパッチは、麻薬系の強オピオイド鎮痛薬である。貼付薬であり、皮膚から薬効が吸収される。持続痛を抑える定時薬として用いられる。

Q.12

嘔気・嘔吐が強く出現する抗悪性腫瘍薬はどれか。(第97回)

①シスプラチン

②ブスルファン

③ブレオマイシン

④ビンクリスチン

解答を見る

正解:1

- シスプラチン

シスプラチンは、高度催吐性リスクに分類される抗悪性腫瘍薬である。 - ブスルファン

ブスルファンは、中等度催吐性リスクに分類される抗悪性腫瘍薬である。 - ブレオマイシン

ブレオマイシンは、最小度催吐性リスクに分類される抗悪性腫瘍薬である。 - ビンクリスチン

ビンクリスチンは、最小度催吐性リスクに分類される抗悪性腫瘍薬である。

嘔気・嘔吐が強く出現する抗悪性腫瘍薬には、シスプラチン、ダカルバジン、ドキソルビシン、シクロホスファミド、イホスファミドなどがある。

Q.13

放射線治療による放射線宿酔について正しいのはどれか。(第104回)

①晩期合併症である。

②食欲不振が出現する。

③皮膚の発赤が特徴的である。

④症状は1か月程度持続する。

解答を見る

正解:2

- 晩期合併症である。

放射線宿酔は放射線治療の早期に起こる合併症である。 - 食欲不振が出現する。

食欲不振は放射線宿酔の症状である。 - 皮膚の発赤が特徴的である。

放射線宿酔とは放射線療法の副作用のうち全身症状をいう。放射線療法の副作用である局所症状には、皮膚の発赤などの皮膚炎がある。 - 症状は1か月程度持続する。

症状は10日程度で軽減していく。

放射線宿酔とは放射線療法を開始して早期に起こる全身の症状をいう。放射線宿酔の症状には、倦怠感、疲労感、悪心・嘔吐、食欲不振、頭痛などがある。

Q.14

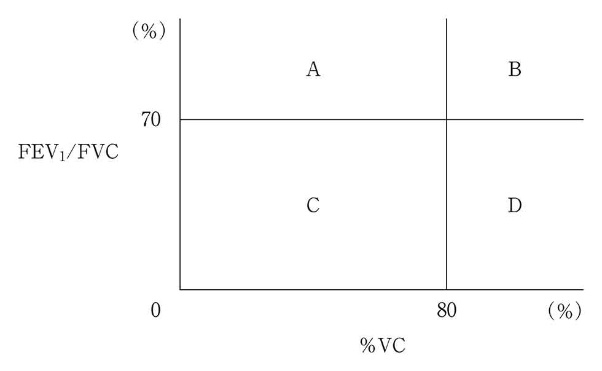

スパイロメトリーの結果による換気機能診断図を示す。閉塞性換気障害と診断される分類はどれか。(第102回)

①A

②B

③C

④D

解答を見る

正解:4

- A

Aは%肺活量が80%未満であり1秒率が70%以上であるため拘束性換気障害である。 - B

Bは%肺活量が80%以上であり1秒率が70%以上であるため正常である。 - C

Cは%肺活量が80%未満であり1秒率が70%未満であるため混合性換気障害である。 - D

Dは%肺活量が80%以上であり1秒率が70%未満であるため閉塞性換気障害である。

閉塞性換気障害のスパイロメトリーによる診断の値を知っておくとよい。気管支拡張薬吸入後のスパイロメトリーで1秒率(FEV1/FVC)が70%未満であれば閉塞性換気障害と診断される。

Q.15

過換気でみられるのはどれか。(第107回)

①骨格筋の弛緩

②血中酸素分圧の低下

③体循環系の血管の収縮

④代謝性アルカローシス

⑤血中二酸化炭素分圧の上昇

解答を見る

正解:3

- 骨格筋の弛緩

過換気はストレスや緊張、不安によって誘発されることが多く、これらの精神状態では骨格筋は緊張状態となる。 - 血中酸素分圧の低下

過換気では、拡散能が酸素よりも大きいCO2が呼気中に排出されやすいためPaCO2は低下(PaCO2≦35Torr)するが、PaO2は正常かやや増加する。 - 体循環系の血管の収縮

PaCO2が低下すると脳血管は収縮して脳血流量が低下し、頭痛やめまいが起こる(肺血管はPaCO2が低下すると拡張し上昇すると収縮する)。 - 代謝性アルカローシス

過換気では、PaCO2の低下が生じるのにもかかわらずPaO2はそれほど変化しないため、pHの上昇が起こって呼吸性アルカローシスの状態となる。 - 血中二酸化炭素分圧の上昇

過換気では、拡散能が酸素よりも大きいCO2が呼気中に排出されやすいため、PaCO2は低下(PaCO2≦35Torr)する。

過換気では何らかの原因により肺胞換気量が増加し、PaCO2が低値を示す(PaCO2≦35Torr)。

Q.16

肺気腫患者の肺機能検査で増加するのはどれか。(第96回)

①1秒率

②残気量

③%肺活量

④肺拡散能

解答を見る

正解:2

- 1秒率

肺気腫では、1秒率は低下する。 - 残気量

肺気腫では、呼気がスムーズにできないことから残気量は増加する。 - %肺活量

肺気腫では、%肺活量は正常範囲内にある。 - 肺拡散能

肺気腫では、肺拡散能が低下する。

肺気腫の呼吸の特徴を理解すると解答できる。肺気腫では吸気はスムーズにできるが、呼気がしにくくなる。

Q.17

22歳の女性。四肢のしびれと胸部絞扼感とを訴えている。胸部聴診所見は正常、呼吸数35/分、脈拍数88/分、整、血圧118/72mmHgであった。この患者の動脈血ガス分析で最も考えられるのはどれか。(第95回)

①pH 7.30、PaO2 66mmHg、PaCO2 49mmHg

②pH 7.37、PaO2 97mmHg、PaCO2 41mmHg

③pH 7.43、PaO2 75mmHg、PaCO2 37mmHg

④pH 7.53、PaO2 112mmHg、PaCO2 28mmHg

解答を見る

正解:4

- pH 7.30、PaO2 66mmHg、PaCO2 49mmHg

アルカリ性に傾いていない。 - pH 7.37、PaO2 97mmHg、PaCO2 41mmHg

アルカリ性に傾いていない。 - pH 7.43、PaO2 75mmHg、PaCO2 37mmHg

アルカリ性に傾いていない。 - pH 7.53、PaO2 112mmHg、PaCO2 28mmHg

PaCO2が低くなり、pHが高くなってアルカリ性に傾いており、この選択肢が正しい。

患者は過換気症候群の過呼吸状態であり、呼吸数、脈拍数が多くなっている。四肢のしびれや胸部絞扼感の症状は、血液中のPaCO2(二酸化炭素分圧) が下がり、血液がアルカリ性に傾くことで引き起こされる。

Q.18

Aさん(34歳、女性)は、気管支喘息で定期的に通院をしている。朝から喘息発作があり呼吸困難が生じたため、救急外来を受診した。

経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉95%、動脈血液ガス分析(room air)で動脈血酸素分圧〈PaO2〉90Torr、動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉55Torr、pH7.30、HCO3-25mEq/Lであった。

Aさんの状態で考えられるのはどれか。(第110回)

①呼吸性アシドーシス

②呼吸性アルカローシス

③代謝性アシドーシス

④代謝性アルカローシス

解答を見る

正解:1

- 呼吸性アシドーシス

PaCO2が55Torrと高値で、pHが7.30と低値でアシドーシスであるため、呼吸性アシドーシスと考えられる。 - 呼吸性アルカローシス

pHが7.30と低値で、アルカローシスではない。 - 代謝性アシドーシス

pHが7.30と低値でアシドーシスである。しかし、HCO3-は25mEq/Lで基準値内なので、代謝性ではない。 - 代謝性アルカローシス

pHが7.30と低値で、アルカローシスではない。

血液のpHが7.35を下回ったものをアシドーシスといい、血液のpHが7.45を上回ったものをアルカローシスという。原因によって代謝性と呼吸性に分けられる。

Q.19

呼吸性アシドーシスをきたすのはどれか。(第101回)

①飢 餓

②過換気

③敗血症

④CO2ナルコーシス

⑤乳酸アシドーシス

解答を見る

正解:4

- 飢 餓

飢餓ではケトン体の蓄積により代謝性アシドーシス(ケトアシドーシス)が起こる。 - 過換気

過換気は呼吸性アルカローシスを引き起こす。 - 敗血症

敗血症では循環障害から低酸素血症に陥り、代謝性アシドーシス(乳酸アシドーシス)を引き起こす。 - CO2ナルコーシス

CO2ナルコーシスは、二酸化炭素が体内に貯留している状態であり、呼吸性アシドーシスを引き起こす。 - 乳酸アシドーシス

血液中に乳酸が蓄積すると代謝性アシドーシス(乳酸アシドーシス)を引き起こす。

アシドーシスとは血液pHが酸性に傾いている状態をいう。呼吸状態が悪くなり肺胞での換気が低下し、動脈血中の二酸化炭素分圧が上昇することで起こるアシドーシスを呼吸性アシドーシスという。

Q.20

肺癌で正しいのはどれか。(第99回)

①我が国では扁平上皮癌が最も多い。

②小細胞癌は抗癌薬の感受性が高い。

③喫煙との関連が最も強いのは腺癌である。

④喫煙指数が300以下では発生の危険性が高い。

解答を見る

正解:2

- 我が国では扁平上皮癌が最も多い。

我が国では腺癌が最も多い。 - 小細胞癌は抗癌薬の感受性が高い。

小細胞癌は、抗癌薬治療の効果が得られやすいのが特徴である。 - 喫煙との関連が最も強いのは腺癌である。

喫煙との関連が強いのは扁平上皮癌、小細胞癌である。 - 喫煙指数が300以下では発生の危険性が高い。

喫煙指数は400以上で肺癌発生の危険性が高くなる。

我が国の肺癌では腺癌が最も多く、次いで、扁平上皮癌、小細胞癌と続く。