Q.1

Aちゃん(3歳、女児)は母親とともに小児科外来を受診した。診察の結果、Aちゃんは血液検査が必要と判断され、処置室で採血を行うことになった。看護師の対応で適切なのはどれか。(第103回)

①処置前、母親ひとりに採血の説明をする。

②坐位で行うか仰臥位で行うかをAちゃんに選ばせる。

③注射器に血液の逆流が見られた時に「終わったよ」とAちゃんに伝える。

④処置後、Aちゃんと採血について話さないようにする。

解答を見る

正解:2

- 処置前、母親ひとりに採血の説明をする。

これから採血で体験することを、母親だけなく子どもにもわかる言葉を用いて説明することは、子どもの心理的準備(プレパレーション)を促していくうえで大切である。 - 坐位で行うか仰臥位で行うかをAちゃんに選ばせる。

子ども自身に選択する機会を設けることは、子どもの権利を擁護することにつながる。 - 注射器に血液の逆流が見られた時に「終わったよ」とAちゃんに伝える。

血液の逆流を確認したときはまだ血液採取の途中である。Aちゃんが終わったと思い、針を抜く前に腕を動かしてしまう危険がある。 - 処置後、Aちゃんと採血について話さないようにする。

終了後に、採血をがんばったことをほめることが大切である。

痛みを伴う採血は、子どもにとって不安と恐怖を感じる処置である。子ども自身が納得して取り組み、がんばったと実感できるように、採血の前・中・後で心理的準備(プレパレーション)を行う。

Q.2

排泄が自立していない男児の一般尿を採尿バッグを用いて採取する方法で正しいのはどれか。(第106回)

①採尿バッグに空気が入らないようにする。

②採尿口の下縁を陰茎の根元の位置に貼付する。

③採尿バッグを貼付している間は座位とする。

④採取できるまで1時間ごとに貼り替える。

⑤採取後は貼付部位をアルコール綿で清拭する。

解答を見る

正解:2

- 採尿バッグに空気が入らないようにする。

採尿バッグには尿をためるため、バッグに膨らみがまったくないと尿をためにくい。事前に外側から引っ張って少量の空気を入れて膨らませておく。 - 採尿口の下縁を陰茎の根元の位置に貼付する。

男児の場合は、採尿口の下縁を陰茎の根元の位置に隙間のないように貼付する。 - 採尿バッグを貼付している間は座位とする。

採尿バッグがはがれないようにするため、採尿ができるまで安静に過ごしてもらうとよいが、立位や歩行を禁止する必要はない。 - 採取できるまで1時間ごとに貼り替える。

1時間ごとなど頻回に貼り替えると、皮膚障害の可能性がある。採尿できるまで貼り替える必要はない。 - 採取後は貼付部位をアルコール綿で清拭する。

陰部の周囲の皮膚は敏感であり、アルコール綿では刺激が強すぎるため、採尿後の清拭には適さない。通常のおしりふきで清拭する。

排泄が自立していない子どもの採尿の方法について理解する。

Q.3

乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。(第102回)

①心拍数110/分は正常である。

②聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍となる。

③バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

④呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

⑤聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

解答を見る

正解:1・5

- 心拍数110/分は正常である。

乳児の心拍数の基準値は110~130回/分である。 - 聴診ではⅠ音とⅡ音で2心拍となる。

Ⅰ音とⅡ音で1心拍である。なお、Ⅰ音とⅡ音の間が収縮期で、Ⅱ音とⅠ音の間が拡張期である。 - バスタオルで体幹および四肢を固定して測定する。

動くからと体幹および四肢を固定すると暴れる可能性があり、正確な心拍数は測定できない。睡眠時などに測定するとよい。 - 呼吸周期に関連した心拍リズムの不整は異常である。

呼気時に遅くなり吸気時に早くなるのは、呼吸性不整脈といい、正常である。 - 聴診器が接触した際の冷感による心拍数の変動に気をつける。

聴診器を当てる際の冷たい刺激により乳児が驚き、心拍数が変動することがある。

乳児の心拍数は哺乳、食事、啼泣などによって影響を受けやすく、安静時に測定することが望ましい。乳児の心拍数の基準値、心音による心拍数の数え方の基本、測定方法をおさえておく。

Q.4

乳児の安静時におけるバイタルサインで基準値から逸脱しているのはどれか。(第109回)

①体 温 37.0℃

②呼吸数 35/分

③心拍数 60/分

④血 圧 88/60mmHg

解答を見る

正解:3

- 体 温 37.0℃

乳児の体温の基準値は腋窩温で、およそ36.3~37.3℃のため、正常である。 - 呼吸数 35/分

乳児の呼吸数の基準値は、30~40/分のため、正常である。 - 心拍数 60/分

乳児の心拍数の基準値は、110~130/分程度のため、逸脱している。 - 血 圧 88/60mmHg

乳児の血圧の基準値は、収縮期血圧がおよそ80~90mmHg、拡張期血圧がおよそ60mmHgのため、正常である。

子どものバイタルサインの基準値を理解しよう。乳児のバイタルサインは、哺乳、食事、啼泣などによって影響を受けやすく、安静時に測定することが望ましい。

Q.5

2歳児への散剤の与薬方法で正しいのはどれか。(第95回)

①散剤と水とを口に含ませる。

②ジュース100mLに溶く。

③オブラートに包む。

④少量の白湯に溶く。

解答を見る

正解:4

- 散剤と水とを口に含ませる。

2歳児では散剤を与薬するときに、散財を口に入れ水と一緒に飲むことは難しく、薬が苦い場合は吐き出してしまう可能性がある。 - ジュース100mLに溶く。

ジュースが薬の作用に拮抗したり阻害することがある。 - オブラートに包む。

2歳児では、オブラートに包んだ薬を内服するのは難しく、誤嚥の可能性もある。 - 少量の白湯に溶く。

水の量が多いと飲み切れないこともあり、少量の白湯に溶くことで確実に全量服用させやすい。

経口薬の種類には散剤、液剤、錠剤、カプセル剤などがある。子どもへの与薬は、発達段階を踏まえて子どもの飲みやすい形状にし、安全に指示された量を確実に服用できるように援助することが大切である。年少幼児は嚥下機能が未熟なため、錠剤やカプセル剤は誤嚥の可能性がある。

Q.6

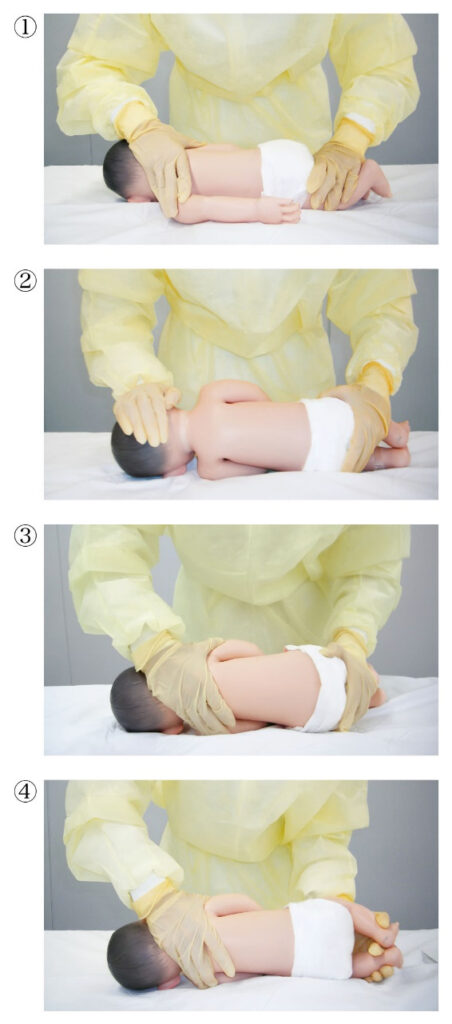

腰椎穿刺における乳児の体位と看護師による固定方法の写真を別に示す。正しいのはどれか。(第101回)

①1

②2

③3

④4

解答を見る

正解:3

- ①

①の写真の体位は、子どもの背中が処置台に垂直ではない。子どもの左手が穿刺側に出ており、穿刺時に手が動き術野の清潔を保持できず穿刺針に触れてしまう危険性がある。 - ②

②の写真の体位は、子どもの頭部のみの固定で肩を固定できていない。子どもが動くことができる状態であり、危険である。 - ③

③の写真の体位は、子どもが側臥位で背中が処置台に垂直で背中を丸めて腰椎間が開くように固定ができているため、正しい。 - ④

④の写真の体位は、子どもの殿部および大腿部の固定ができていない。穿刺時に、子どもが腰や殿部を動かすことができ、危険である。

乳児の腰椎穿刺は脊髄神経を傷つけないように両側の腸骨稜の頂点を結んだヤコビー線上を基準にして、第3~4腰椎間(または第4~5腰椎間)に穿刺する。安全に穿刺し髄液が確実に採取できるように固定することが大切である。

Q.7

8か月児に散剤を経口与薬する方法で適切なのはどれか。(第98回)

①糖水で練る。

②ミルクに溶かす。

③離乳食に入れる。

④はちみつに混ぜる。

解答を見る

正解:1

- 糖水で練る。

子どもに、薬を飲みやすくするため糖水で練ることは、適切である。 - ミルクに溶かす。

ミルクに溶かすことで味が変わり、子どもが全量飲めない可能性がある。またミルク自体をこれから嫌がる可能性があるため適切ではない。 - 離乳食に入れる。

離乳食に混ぜることで味が変わり、離乳食を食べられなくなる可能性がある。 - はちみつに混ぜる。

はちみつは、 乳児に与えると「乳児ボツリヌス症」にかかるリスクがある。厚生労働省はそのリスクから、はちみつを与えるのは1歳過ぎてからを推奨している。

経口薬の種類には散剤、液剤、錠剤、カプセル剤などがある。子どもの与薬は、発達段階を踏まえて子どもの飲みやすい形状にし、安全に指示された量を確実に服用できるように援助することが大切である。乳児の場合、ミルクや離乳食に混ぜないことが基本である。

Q.8

乳児への散剤の与薬について、親に指導する内容で適切なのはどれか。(第107回)

①ミルクに混ぜる。

②はちみつに混ぜる。

③少量の水に溶かす。

④そのまま口に含ませる。

解答を見る

正解:3

- ミルクに混ぜる。

散剤などの薬をミルクに混ぜると、ミルクの味が変わりミルク嫌いになる可能性があるため、薬をミルクには混ぜない。また、薬を混ぜたミルクを飲み残した場合、必要な服用量が不足してしまう。 - はちみつに混ぜる。

はちみつは、1歳未満の乳児が食べることによって乳児ボツリヌス症を起こす危険性があるため、1歳未満の乳児には与えない。 - 少量の水に溶かす。

少量の水や微温湯で溶かし哺乳瓶の乳首に入れ、すばやく乳児の口にふくませて飲ませる工夫をするとよい。 - そのまま口に含ませる。

乳児にとって散剤は内服が難しいため、吐き出す可能性がある。そのまま口に含ませることは適切ではない。

子どもにとっての薬は、飲みにくい、苦いなどにより、内服が難しい。乳児への与薬の工夫を考えよう。

Q.9

前額部の血腫で救急外来を受診した6か月児の母親の言動で、虐待が最も疑われるのはどれか。(第100回)

①「治りますか」

②「後遺症は残りますか」

③「子どもが自分でぶつけたんです」

④「他の部分もよく調べてください」

解答を見る

正解:3

- 「治りますか」

「治りますか」は、母親が子どもの病状を心配する言動であり、虐待の疑いにはつながらない。 - 「後遺症は残りますか」

「後遺症は残りますか」は、母親が子どもの将来について心配する言動であり、虐待の疑いにはつながらない。 - 「子どもが自分でぶつけたんです」

6か月児が自分で頭部をぶつけるとは考えられない。親として子どもの病状を心配する発言ではないため、虐待が最も疑われる。 - 「他の部分もよく調べてください」

「他の部分もよく調べてください」は、母親が他の傷害についての不安を表す言動であり、虐待の疑いにはつながらない。

虐待かどうかを見極める代表的な所見には、打撲・あざ、頭部損傷などがある。子どもと家族の態度や言動などが、重要な観察ポイントとなる。

Q.10

娘夫婦と3人暮らしの寝たきり高齢者。会話は可能。介護している娘は交換後のオムツをベッド上に放置している。娘は「最近世話をしているとイライラする。夫とろくに話をする時間がない。もう母の顔も見たくない」と訪問看護師に訴えた。介護者の状況で最も考えられるのはどれか。(第96回)

①夫への不満

②強度の心身の疲労

③母への身体的虐待

④オムツを購入できない経済状況

解答を見る

正解:2

- 夫への不満

夫と話す時間がないことも不満になっており、夫との関係悪化とは考えにくい。 - 強度の心身の疲労

寝たきり状態の母親の介護についての心身の負担の大きさからイライラしたり、母親に当たったりしているものと思われる。 - 母への身体的虐待

身体的虐待を推測するデータはない。 - オムツを購入できない経済状況

経済的問題を推測するデータはない。

寝たきりで会話のみ可能という状態では介護度は高いことが予測され、娘1人での介護は身体的負担は大きいと推測される。加えて、介護のために社会的な活動の制限もあり、心理的にも負担感が強いと考えられる。

Q.11

地域包括ケアシステムにおける支援のあり方で、「互助」を示すのはどれか。(第108回)

①高齢者が生活保護を受けること

②住民が定期的に体重測定すること

③要介護者が介護保険サービスを利用すること

④住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

解答を見る

正解:4

- 高齢者が生活保護を受けること

生活保護は社会保障制度の公的扶助であり公助である。 - 住民が定期的に体重測定すること

自分で生活習慣病などに気をつけることは自助である。 - 要介護者が介護保険サービスを利用すること

介護保険サービスは社会保険であり共助である。 - 住民ボランティアが要支援者の家のごみを出すこと

住民ボランティアは互助である。

互助とは家族・友人・住民同士が助け合うことを指す。

Q.12

ルービン, R.による母親役割獲得過程におけるロールプレイはどれか。(第107回)

①友人の出産体験を聞く。

②人形で沐浴の練習をする。

③購入する育児用品を考える。

④看護師が行う児の抱き方を見る。

解答を見る

正解:2

- 友人の出産体験を聞く。

友人の出産体験を聞くことは、先輩母親の行動を母親役割のモデルとする「模倣」である。 - 人形で沐浴の練習をする。

人形で沐浴の練習をすることは、母親役割を演じる「ロールプレイ」である。 - 購入する育児用品を考える。

購入する育児物品を考えることは、自分の子どもや自分自身の状況を思い描く「空想」である。 - 看護師が行う児の抱き方を見る。

看護師が行う児の抱き方を見ることは、専門家の行動を母親役割のモデルとしてまねる「模倣」である。

ルービンは、母親役割獲得の過程として「模倣」、「ロールプレイ」、「空想」、「取り込み-投影-拒絶」、「悲嘆作業」の心理体験を挙げている。

Q.13

クラウス,M.H.とケネルJ.H.が提唱した母子相互作用について正しいのはどれか。(第103回追試)

①遺伝的な親子関係を基盤として発生する。

②依存関係の1つとしてとらえられる。

③分娩を契機として形成が始まる。

④愛着行動によって促進される。

解答を見る

正解:4

- 遺伝的な親子関係を基盤として発生する。

遺伝的な親子関係だけでなく、看護師の関わりや分娩時の環境などのさまざまな要因が関連している。 - 依存関係の1つとしてとらえられる。

母子相互作用により絆が形成されていく。さらに、子は親の愛と保護を受け、エリクソンの発達課題の「基本的信頼」を獲得していく。依存関係ではない。 - 分娩を契機として形成が始まる。

妊娠期から母子相互作用は存在しており、妊婦は胎児や母親となる自分を想像し、胎児への愛着を高めている。 - 愛着行動によって促進される。

母親が児の欲求に応じて世話を行い、母親からの関わりに対して、微笑や吸啜、追視などの愛着行動を示すことにより、母子相互作用が促進される。

クラウスとケネルは、出産後の母子の接触により、絆・愛着が形成され、愛着行動により母子相互作用が促進されることを示した。

Q.14

妊娠中の内分泌系の変化で妊娠初期に急増し、以降漸減するのはどれか。(第97回)

①プロゲステロン

②エストリオール(E3)

③hPL(ヒト胎盤性ラクトーゲン)

④hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)

解答を見る

正解:4

- プロゲステロン

妊娠初期にプロゲステロンは黄体から分泌されている。胎盤の形成とともに胎盤からも産出され、妊娠末期に最高となる。 - エストリオール(E3)

エストロゲンは、エストロン(E1)、エストラジオール(E2)、エストリオール(E3)の総称である。妊娠末期に最高となる。 - hPL(ヒト胎盤性ラクトーゲン)

胎盤はヒト絨毛性ゴナドトロピン(hCG)、ヒト胎盤性ラクトーゲン(hPL)を分泌する。hPLは妊娠末期に最高となる。 - hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)

hCGは妊娠黄体を刺激し、エストロゲン、プロゲステロンを分泌させ妊娠を維持する。妊娠初期に急増し、以後減少する。

妊娠に伴う母体の内分泌機能の変化について、どこから何が分泌されるのか整理しておこう。

Q.15

地域精神保健活動における二次予防はどれか。(第105回)

①精神科病院で統合失調症患者に作業療法を行う。

②精神疾患患者に再燃を予防するための教育を行う。

③地域の住民を対象にストレスマネジメントの講演会を行う。

④会社の健康診断でうつ傾向があると判定された人に面接を行う。

解答を見る

正解:4

- 精神科病院で統合失調症患者に作業療法を行う。

統合失調症患者の社会復帰・参加に向けた機能回復・リハビリテーションを行うことは三次予防の活動である。 - 精神疾患患者に再燃を予防するための教育を行う。

精神疾患の再燃、再発を防止する治療教育活動を行うことは三次予防の活動である。 - 地域の住民を対象にストレスマネジメントの講演会を行う。

健常者を対象にした、病気にならないための一次予防の活動である。 - 会社の健康診断でうつ傾向があると判定された人に面接を行う。

健康診断でうつ傾向があると判定された人に対して、早期発見・早期治療を目的とした、二次予防の活動である。

地域精神保健活動における予防概念は一次予防・二次予防・三次予防の3つに分けられる。二次予防は、精神疾患の早期発見・早期治療を目的とする。

Q.16

昇華という防衛機制の説明で正しいのはどれか。(第95回)

①破壊的衝動をスポーツや文化的な活動に向ける。

②怒りの感情を直接相手にぶつけず物にあたる。

③嫌いな人に対して必要以上に丁寧に接する。

④他人の考えや良い面を模倣する。

解答を見る

正解:1

- 破壊的衝動をスポーツや文化的な活動に向ける。

社会的に認められない行為を引き起こす破壊的衝動を、スポーツなど社会的に認められる活動を通して、望ましいとされる方向に変化させることを昇華という。 - 怒りの感情を直接相手にぶつけず物にあたる。

怒りの感情を相手ではなく他のものに向けて欲求を満たすのは、置き換え(転換)である。 - 嫌いな人に対して必要以上に丁寧に接する。

嫌いな人に対して、本心と裏腹なことを言ったり、思いと反対の行動をとったりするのは反動形成である。 - 他人の考えや良い面を模倣する。

他人の考えや良い面を模倣することで自分の願望を満たすことを同一化(同一視)という。

防衛機制とは、受け入れがたい状況、または潜在的な危険な状況にさらされたときに、それによる不安を軽減しようとする無意識的な心理的メカニズムである。

Q.17

医療者に対して強い怒りを頻回にぶつける患者に対して、医療者が感じることがあるのはどれか。(第97回)

①退 行

②陰性感情

③合理化

④反動形成

解答を見る

正解:2

- 退 行

退行は、困難な状況で発達過程の前の状況に戻る赤ちゃん返りともいう防衛機制の1つである。 - 陰性感情

陰性感情とは、嫌悪、怒り、憎しみ、不信感など否定的な感情であり、医療者はこうした患者に陰性感情をもちやすくなる。 - 合理化

合理化は、自分に都合の良い理由をつけて、状況を正当化する防衛機制である。 - 反動形成

反動形成は、こうした状況で感じる嫌悪感や怒りの感情と正反対の行動を取ることで、自分を隠そうとする防衛機制である。

人の感情は、好ましいと感じる陽性感情と、好ましくないと感じる陰性感情に分類できる。

Q.18

Aさん(78歳)は、妻(76歳)と2人で暮らしている。糖尿病と診断されている。認知症ではない。主治医の指示で、インスリン自己注射を指導するために訪問看護が導入された。Aさんは「針が怖いから、看護師さんが注射をしてください」と言う。Aさんへの訪問看護師の対応で適切なのはどれか。(第102回)

①「針は細いので怖くないです」

②「一緒に少しずつやっていきましょう」

③「注射ができないと家での療養は難しくなります」

④「そうですね。Aさんも奥さんもしなくていいです」

解答を見る

正解:2

- 「針は細いので怖くないです」

怖いという感覚は主観的なものである。Aさんが針が怖いと言っているのだから、否定するのではなく、まず受け止める必要がある。 - 「一緒に少しずつやっていきましょう」

一緒に考え、対処する姿勢が最も大切である。 - 「注射ができないと家での療養は難しくなります」

「家での療養が難しい」というのは脅かしているようなものである。緊張で怖さが増してしまうかもしれない。 - 「そうですね。Aさんも奥さんもしなくていいです」

生涯継続することを考えると、自己注射できるようになってもらう必要がある。

糖尿病でインスリン自己注射が必要な場合は、生涯自己注射を継続する必要があると思われる。そのため自分でできるように指導していく必要がある。

Q.19

Aさん(65歳、女性)は、5年前に乳癌の左胸筋温存乳房切除術と左腋窩リンパ節郭清術を受けた。1年前に大腿骨転移のため日常生活動作〈ADL〉に一部介助が必要となり、訪問看護を利用し在宅で療養している。Aさんの左上腕内側の皮膚をつまむと健側より厚みがある。訪問看護師がAさんに指導する左上腕のケア方法で正しいのはどれか。2つ選べ。(第107回)

①指圧する。

②皮膚の露出は少なくする。

③保湿クリームを塗布する。

④ナイロン製タオルで洗う。

⑤アルカリ性石けんで洗浄する。

解答を見る

正解:2・3

- 指圧する。

Aさんの左上肢はリンパ性浮腫と考えられる。リンパマッサージなどが効果的であるが、指圧は専門的な手技を学習していないと、浮腫を起こした皮膚が損傷する恐れもあるため正しいとはいえない。 - 皮膚の露出は少なくする。

皮膚の露出によってけがや日焼け、虫刺されなどが考えられる。炎症を起こすと症状の悪化につながるため露出を少なくして予防する必要がある。 - 保湿クリームを塗布する。

皮膚の乾燥は皮膚の保護機能を低下させるため、保湿は必要である。 - ナイロン製タオルで洗う。

ナイロン製のタオルなど硬い素材は皮膚を傷つける恐れがある。 - アルカリ性石けんで洗浄する。

皮膚は弱酸性であるので、刺激の少ない弱酸性の石けんで洗浄する。

左腋窩リンパ節郭清術の情報と左上腕内側の皮膚をつまむと健側より厚みがあるという情報をつなげると浮腫があると推察される。

Q.20

Aさん(55歳、女性)は、夫と2人で暮らしている。進行性の多発性硬化症で在宅療養をしている。脊髄系の症状が主で、両下肢の麻痺、膀胱直腸障害および尿閉がある。最近は座位の保持が難しく、疲れやすくなってきている。排尿はセルフカテーテルを使用してAさんが自己導尿を行い、排便は訪問看護師が浣腸を行っている。夫は仕事のため日中は不在である。Aさんの身体状態に合わせた療養生活で適切なのはどれか。(第106回)

①入浴はシャワー浴とする。

②介助型の車椅子を利用する。

③ベッドの高さは最低の位置で固定する。

④セルフカテーテルはトイレに保管する。

解答を見る

正解:1

- 入浴はシャワー浴とする。

多発性硬化症のAさんは、入浴などによって体温が上昇すると、神経症状の悪化が生じるUhthoff(ウートフ)徴候が出現する可能性がある。また、入浴は体力を消耗しやすいため、Aさんの疲れにも注意する必要がある。よってシャワー浴で対応するのが適切だと考えられる。 - 介助型の車椅子を利用する。

上肢の機能を維持しているのであれば、介助型の車椅子は必要ない。むしろADLの低下を防ぐためにも、自走式の車椅子の使用を可能な限り継続するのがよい。 - ベッドの高さは最低の位置で固定する。

Aさんは座位保持が難しくなり、日中はベッド上で生活している時間が長いと考えられる。そのためベッドの高さは介護者の負担を考え、介助しやすい高さに合わせるほうがよい。 - セルフカテーテルはトイレに保管する。

座位保持が困難で疲れやすいAさんが毎回トイレで排泄するのは難しい。居室にセルフカテーテルを保管しておくと自己導尿が可能である。

多発性硬化症は、中枢神経の白質に自己免疫の関与が考えられる炎症性の脱落がみられる指定難病である。多くは再発と寛解を繰り返し、少しずつ進行する。Aさんに現在出現している症状に注目して、療養生活の援助を考えよう。