Q.1

精神保健活動における二次予防に該当するのはどれか。(第107回)

①地域の子育てサークルへの支援

②休職中のうつ病患者への復職支援

③企業内でのメンタルヘルス講座の開催

④学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

解答を見る

正解:4

- 地域の子育てサークルへの支援

子どもたちが健康で生活できるよう、また親の健康を維持するための活動であり、一次予防である。 - 休職中のうつ病患者への復職支援

復職支援はリハビリテーションなど三次予防である。 - 企業内でのメンタルヘルス講座の開催

メンタルヘルス講座は、病気にならないための活動であり、一次予防である。 - 学校を長期間欠席している児童への家庭訪問

不登校児童への家庭訪問は、病気の早期発見、早期治療活動であり、二次予防である。

地域精神保健活動における予防概念は一次予防・二次予防・三次予防の3つに分けられる。二次予防は、精神疾患の早期発見・早期治療を目的とする。

Q.2

がんの告知を受けた患者の態度と防衛機制の組合せで正しいのはどれか。(第103回)

①がんのことは考えないようにする ― 投 射

②がんになったのは家族のせいだと言う ― 抑 圧

③親ががんで亡くなったので自分も同じだと話す ― 代 償

④通院日に来院せず、家でゲームをしていたと話す ― 逃 避

解答を見る

正解:4

- がんのことは考えないようにする ― 投 射

投射(投影)は、自分の内面にある受け入れがたい感情や欲動を、自分のものとして認めず、他者の中にそれを見つけて不安を解消することである。選択肢[2]の説明が投射である。 - がんになったのは家族のせいだと言う ― 抑 圧

抑圧は、実現困難な欲求や苦痛な体験などを無意識の中に封じ込め忘れようとすることである。選択肢[1]の態度が抑圧に近い。 - 親ががんで亡くなったので自分も同じだと話す ― 代 償

代償とは、欲求を本来のものとは別の対象に置き換えることで充足することである。例えば、八つ当たりなどである。 - 通院日に来院せず、家でゲームをしていたと話す ― 逃 避

逃避とは文字通り、現実の困難な状況から逃げることである。

防衛機制とは、受け入れがたい状況、または潜在的な危険な状況にさらされたときに、それによる不安を軽減しようとする無意識的な心理的メカニズムである。

Q.3

適時破水はどれか。(第101回)

①分娩開始以前に卵膜が破綻(はたん)したもの。

②分娩開始直後に破水するもの。

③子宮口5cm開大のころに破水するもの。

④子宮口全開大のころに破水するもの。

解答を見る

正解:4

- 分娩開始以前に卵膜が破綻(はたん)したもの。

分娩(陣痛)開始以前に破水するものを前期破水という。 - 分娩開始直後に破水するもの。

分娩開始後で子宮口全開大前に起こる破水を早期破水という。 - 子宮口5cm開大のころに破水するもの。

子宮口全開大は子宮口が10cm開大することである。子宮口5cm開大ころの破水は全開大前であるので早期破水である。 - 子宮口全開大のころに破水するもの。

子宮口全開大のころに破水するのが望ましく、適切な時期なので適時破水である。

破水とは、胎児および付属物を包んでいる卵膜が破れて羊水が流れ出る状態をいう。

Q.4

正常な胎児の分娩機転について正しいのはどれか。(第103回)

①分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。

②後頭部が先進する。

③胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。

④肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

解答を見る

正解:2

- 分娩開始時、胎児の背中は母体の背側にある。

分娩開始時、矢状縫合は、骨盤入口面横径に一致している。胎児の児背は、第1胎向では母体の左側、第2胎向では母体の右側を向いている。 - 後頭部が先進する。

第1回旋で、児頭の屈位が強まり、後頭部(小泉門)が先進する。 - 胎児の顔は母体の腹側を向いて娩出される。

胎児の顔は、母体の背側を向いて娩出される。 - 肩甲横径が骨盤の横径に一致する方向で娩出される。

胎児娩出時、肩甲横径は骨盤の縦軸(前後径)に一致している。

胎児が顎を引き、骨盤内を回転しながら下降していく一連の動きを回旋という。第1回旋から第4回旋までの産道通過機序を考えよう。

Q.5

25歳の初産婦。分娩第1期、未破水。子宮口4cm開大。陣痛の発作30秒、間欠5分で産痛を訴えている。この産婦への援助で最も適切なのはどれか。(第97回)

①飲食を控える。

②努責を勧める。

③分娩室に移送する。

④シャワー浴を勧める。

解答を見る

正解:4

- 飲食を控える。

基本的ニードに対するケアは大事である。分娩中は体力が必要となるため、分娩第1期で食べられる場合は食事、水分の摂取を促す。 - 努責を勧める。

努責は分娩第2期の児娩出時に行う。 - 分娩室に移送する。

分娩室への移動は、初産婦の場合子宮口が全開大し、分娩第2期になった時点である。 - シャワー浴を勧める。

分娩第1期であり、未破水のためシャワー浴は有効である。

子宮口4cm開大であり、分娩第1期である。この時期の看護について考えてみよう。

Q.6

Aさん(30歳、初産婦)は、妊娠39週2日で前期破水と診断され入院した。胎児は頭位で臍帯下垂はみられず、胎児心拍数は正常である。

Aさんへの看護師の対応で適切なのはどれか。(第102回)

①入浴を勧める。

②歩行を禁止する。

③3~4時間ごとに導尿をする。

④3~4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

解答を見る

正解:4

- 入浴を勧める。

感染予防のために、外陰部を清潔に保ち、入浴、シャワー浴は禁止となる。 - 歩行を禁止する。

胎児が骨盤位の場合や、子宮口が開大していると、臍帯下垂・臍帯脱出のリスクがある。そのため床上安静や骨盤高位の保持が指示される場合もあるが、この事例では頭位であり、臍帯下垂もないため、歩行を制限する必要はない。 - 3~4時間ごとに導尿をする。

解説[2]のとおり、トイレまで歩行していけるため、導尿の必要はない。 - 3~4時間ごとに外陰部のパッドを交換する。

破水後は外陰部の清潔が重要となるため、清潔なナプキン(パッド)を3~4時間ごとに交換する。

破水とは、卵膜が破れ羊水が流出した状態をいう。破水した時期により前期、早期、適時に分類される。前期破水は分娩が開始する前に破水した状態をいう。破水時には、母体と胎児の健康状態のアセスメントが重要となる。破水をしてから24時間を超えると感染の危険が高くなる。

Q.7

分娩経過が正常な産婦の産痛緩和で適切でないのはどれか。(第96回)

①マッサージ法を指導する。

②産婦と一緒に呼吸法を行う。

③安静に臥床するよう指導する。

④腰部の温罨法を行う。

解答を見る

正解:3

- マッサージ法を指導する。

マッサージによりリラックスを促し、産痛緩和が期待できるため適切である。 - 産婦と一緒に呼吸法を行う。

呼吸に集中することで産痛が軽減され、筋緊張の緩和が期待できるため適切である。 - 安静に臥床するよう指導する。

正常な経過であれば、安静臥床する必要はない。分娩進行を促すために、クッションやアクティブチェアを用いて産婦が楽な体位で過ごしてもらったり、歩行を勧める。 - 腰部の温罨法を行う。

腰部の温罨法により、血液循環が促され、筋緊張緩和や疼痛への感受性の低下が期待できるため、適切である。

正常に経過する産婦の産痛緩和のケアを押さえよう。

Q.8

母子健康手帳で正しいのはどれか。(第95回)

①妊婦健康診査を受ける医療機関で交付される。

②妊婦健康診査の結果は妊婦が記載する。

③妊娠から3歳までの母と子の健康・成長記録である。

④子どもの予防接種記録が含まれる。

解答を見る

正解:4

- 妊婦健康診査を受ける医療機関で交付される。

「市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない」と規定されている。 - 妊婦健康診査の結果は妊婦が記載する。

妊婦健康診査の結果は、医師や看護職が記録する。 - 妊娠から3歳までの母と子の健康・成長記録である。

妊娠中の状況、出産時や産後の母体の経過、乳幼児から6歳までの成長などを記録する。 - 子どもの予防接種記録が含まれる。

予防接種記録が含まれている。

母子保健法第16条に規定されている母子健康手帳について押さえよう。

Q.9

産前産後の休業を保障しているのはどれか。(第97回)

①労働基準法

②母子保健法

③母体保護法

④男女共同参画社会基本法

解答を見る

正解:1

- 労働基準法

産前産後の休業は労働基準法で定められている。 - 母子保健法

母子保健法には、妊娠の届け出や母子健康手帳などが定められている。 - 母体保護法

母体保護法には、不妊手術や人工妊娠中絶、受胎調節などが定められている。 - 男女共同参画社会基本法

男女共同参画社会基本法には、男女共同参画社会形成の促進に関する基本的施策などが定められている。

母性看護に関する法律と規定内容は頻出なので覚えておこう。

Q.10

ノーマライゼーションの考え方で適切なのはどれか。(第97回)

①障害の有無を比較しない社会にする。

②障害のある人が優遇された社会にする。

③障害のある人は障害のない人に頼らずに生活する。

④障害の有無にかかわらず地域の中で共に生活する。

解答を見る

正解:4

- 障害の有無を比較しない社会にする。

ノーマライゼーションの説明には「障害の有無にかかわらず」という語が出てくるが、それは障害の有無を比較しないという意味とは異なる。 - 障害のある人が優遇された社会にする。

障害のある人が優遇されることがノーマライゼーションの理念ではない。障害があることによって区別されるような表現はノーマライゼーションには該当しない。 - 障害のある人は障害のない人に頼らずに生活する。

障害のある人は障害のない人に頼らず生きるということがノーマライゼーションではない。障害のある人もない人も共に生活できる環境や社会をつくることが求められる。 - 障害の有無にかかわらず地域の中で共に生活する。

ノーマライゼーションは障害の有無にかかわらず、社会に参加して地域の中で共に生活することである。

ノーマライゼーションは必修問題でも出題されるが、一般問題ではより踏み込んだ内容が問われる。

Q.11

ノーマライゼーションの考え方に含まれないのはどれか。(第96回)

①社会的自立の促進

②安全な暮らしの確保

③障害者の施設への入所

④バリアフリー化の促進

解答を見る

正解:3

- 社会的自立の促進

社会的自立の促進はノーマライゼーションに含まれる。 - 安全な暮らしの確保

安全な暮らしが確保されることは、ノーマライゼーションに含まれる。 - 障害者の施設への入所

障害者施設への入所はノーマライゼーションの考え方には含まれない。 - バリアフリー化の促進

バリアフリー化の促進はノーマライゼーションに含まれる。

ノーマライゼーションは障害の有無にかかわらず、社会に参加して地域で共生することである。必修問題でも出題されるが、一般問題ではより踏み込んだ内容が問われる。

Q.12

日本の社会保障給付費のこれまでの動向はどれか。(第100回)

①増加傾向

②変化なし

③減少傾向

④増減の繰り返し

解答を見る

正解:1

- 増加傾向

増加傾向が正しい。 - 変化なし

変化なしではない。 - 減少傾向

減少傾向ではない。 - 増減の繰り返し

増減の繰り返しではない。

最近30年間の日本の社会保障給付費の内訳は年金(占める割合では減少傾向)、医療(占める割合では減少傾向にあったが近年増加している)、福祉その他(占める割合では増加傾向)である。

Q.13

令和元年度(2019年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に並んでいるのはどれか。(第107回改変)

①年 金 > 医 療 > 福祉その他

②年 金 > 福祉その他 > 医 療

③医 療 > 年 金 > 福祉その他

④医 療 > 福祉その他 > 年 金

解答を見る

正解:1

- 年 金 > 医 療 > 福祉その他

年金 > 医療 > 福祉その他であった。 - 年 金 > 福祉その他 > 医 療

年金 > 福祉その他 > 医療ではない。 - 医 療 > 年 金 > 福祉その他

医療 > 年金 > 福祉その他ではない。 - 医 療 > 福祉その他 > 年 金

医療 > 福祉その他 > 年金ではない。

令和元年度(2019年度)における社会保障給付費の内訳で多い順に年金(44.7%) > 医療(32.9%) > 福祉その他(22.4%)であった。

Q.14

社会保険と根拠となる法律の組合せで正しいのはどれか。(第102回)

①医療保険 ― 健康保険法

②年金保険 ― 老人福祉法

③雇用保険 ― 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

④労働者災害補償保険 ― 労働基準法

解答を見る

正解:1

- 医療保険 ― 健康保険法

医療保険の根拠となる法律には、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律などがある。 - 年金保険 ― 老人福祉法

年金保険の根拠となる法律は、厚生年金保険法、国民年金法である。老人福祉法は年金については規定していない。 - 雇用保険 ― 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

雇用保険の根拠となる法律は、雇用保険法である。「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」は雇用保険については規定していない。 - 労働者災害補償保険 ― 労働基準法

労働者災害補償保険の根拠となる法律は、労働者災害補償保険法である。労働基準法では第75条で「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない」などと規定されているが、第84条で「労働者災害補償保険法または厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる」とあり、労働者災害補償制度が適用されない場合の規定であり、社会保険としての規定ではない。

社会保険に関する基本的な問題である。

Q.15

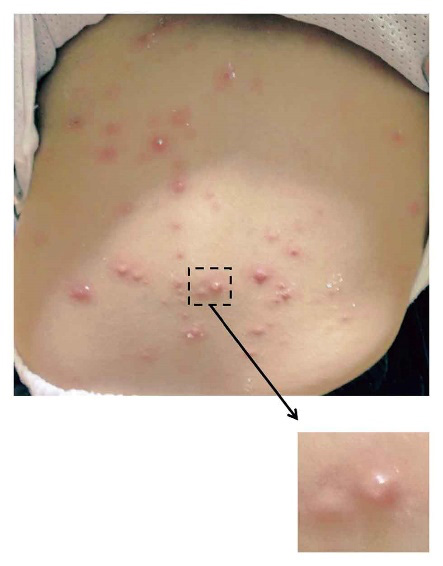

体幹部の写真を別に示す。最も疑われるウイルス感染症はどれか。(第102回)

①伝染性軟属腫

②伝染性紅斑

③水 痘

④風 疹

解答を見る

正解:3

- 伝染性軟属腫

伝染性軟属腫は、白またはピンク色で直径2~5mmのドーム状丘疹を特徴とし、ポックスウイルス科の伝染性軟属腫ウイルスにより引き起こされる。一般的に「水いぼ」と呼ばれる。 - 伝染性紅斑

伝染性紅斑は、頬に出現する蝶形紅斑を特徴とする流行性発疹性疾患である。「リンゴ病」と呼ばれることもある。 - 水 痘

水痘は、赤い発疹が経過とともに水疱をつくり、発症後数日は新しい発疹が出現するが、その後痂皮をつくって治癒する。写真では、水疱が確認できることから水痘であると判断できる。 - 風 疹

風疹は、発熱、発疹、リンパ節腫脹を特徴とするウイルス性発疹症である。この発疹は、水疱を形成しない。

皮膚に水疱を形成するウイルス性疾患には、単純ヘルペス、水痘、帯状疱疹などがある。水痘は、頭皮、体幹、四肢に出現するが、体幹に最も多くなる。数日間、新しい発疹が出現するので、急性期には紅斑、丘疹、水疱、痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在することが特徴である。

Q.16

小児の一次救命処置において推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)はどれか。(第103回)

①少なくとも約80回/分

②少なくとも約100回/分

③少なくとも約120回/分

④少なくとも約140回/分

解答を見る

正解:2

- 少なくとも約80回/分

推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)は100~120回/分であるため、少なくとも約80回/分というのは不足している。 - 少なくとも約100回/分

少なくとも約100回/分というのは、推奨される回数が100~120回/分であり正しい。 - 少なくとも約120回/分

少なくとも約120回/分というのは、120回/分以上の圧迫となり、推奨される回数より多くなる。 - 少なくとも約140回/分

少なくとも約140回/分というのは、推奨される1分間の回数としては多すぎる。

日本蘇生協議会は「JRC蘇生ガイドライン2020」で子どもの一次救命処置の手順を示している。一次救命処置においては、子どもは成人と同様で、胸骨圧迫30回につき人工呼吸2回を交互に繰り返す。本問は、推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)は 100~120回/分であることから考える。

Q.17

胆道閉鎖症の乳児の便の色はどれか。(第99回)

①緑 色

②黒 色

③暗赤色

④黄土色

⑤灰白色

解答を見る

正解:5

- 緑 色

子どもの便の色が緑色になるのは、胆汁に含まれるビリルビンという色素や腸内のビフィズス菌などのバランス、消化状態などさまざまな要因が考えられる。 - 黒 色

胃や十二指腸など腸よりも肛門に遠い内臓で出血があった場合、便になるまでに時間がかかるため血液が酸化して黒くなる。 - 暗赤色

暗赤色の便は腸の出血を伴う血便の可能性がある。 - 黄土色

乳児期は、胆汁の色がそのまま便に残り、黄土色の便が正常である。 - 灰白色

灰白色の便は、肝臓から出る胆汁が便に混ざっていない可能性がある。胆道閉鎖症の乳児の便の色であり、正しい。

胆道閉鎖症は、肝臓でつくられる胆汁の通り道である胆管が閉塞、または消失する疾患である。生後から数か月までの間に症状が現れ、主な症状として便色異常(灰白色)がある。小児期に特有な疾患を理解しよう。

Q.18

Aちゃん(2歳)は、初めて気管支喘息の小発作が起こり入院した。母親に家庭での生活状況を確認すると「Aちゃんは犬のぬいぐるみを触らないと眠れないんです」と話した。検査の結果、アレルゲンはハウスダストとダニであった。症状が軽快したため副腎皮質ステロイド吸入薬と抗アレルギー薬とが処方されて退院することになった。母親への退院指導で最も適切なのはどれか。(第103回追試)

①「室内で遊ぶようにしましょう」

②「犬のぬいぐるみは捨てましょう」

③「発作が起きたら救急車を呼びましょう」

④「喘息の症状がないときもお薬を吸入しましょう」

解答を見る

正解:4

- 「室内で遊ぶようにしましょう」

室内ではアレルゲンとなるハウスダストやダニが多いため、それを除去する必要がある。呼吸状態が安定していれば室外で遊んでもよい。 - 「犬のぬいぐるみは捨てましょう」

ぬいぐるみはダニの温床となりやすいが、子どもを精神的に落ち着かせる役割も担っている。定期的に洗濯する、日光に当てるなどの管理方法を指導する。 - 「発作が起きたら救急車を呼びましょう」

大発作や呼吸不全など救急車を要請する必要がある状態の判断について指導する。 - 「喘息の症状がないときもお薬を吸入しましょう」

非発作時は気道の炎症を抑えておく必要があるため、副腎皮質ステロイドの吸入は喘息の症状がなくても継続する。

退院指導は喘息症状の長期的管理薬(吸入ステロイド、抗アレルギー薬)によるコントロール、アレルギー反応を予防するための家庭内の環境調整や発作時の対応などから考えよう。

Q.19

二分脊椎の子どもに特徴的な症状はどれか。(第104回)

①排泄障害

②体重増加不良

③言語発達の遅延

④上半身の運動障害

解答を見る

正解:1

- 排泄障害

肛門括約筋の神経支配は脊髄の下部の第2~4仙髄(便意を感じたときの腸や肛門の動きを調節する神経部位)であり、二分脊椎による脊髄の癒合不全を生じやすい部位である。そのため二分脊椎の子どものほとんどに膀胱直腸障害(排泄障害)がみられる。 - 体重増加不良

体重増加不良は、二分脊椎の子どもに特徴的な症状ではない。 - 言語発達の遅延

言語発達の遅延は、二分脊椎の子どもに特徴的な症状ではない。 - 上半身の運動障害

二分脊椎は脊髄下部の腰仙部に発生しやすいため、下肢の運動障害がみられる。上肢の運動障害はみられない。

二分脊椎は、胎児期に脊髄や脊椎の癒合不全を生じた状態で、先天奇形全般でも頻度の高い奇形の1つである。特徴的な症状として運動障害、知覚障害、水頭症、膀胱直腸障害(排泄障害)などがある。

Q.20

性感染症〈STD〉について正しいのはどれか。(第102回)

①経口避妊薬の内服が予防に有効である。

②患者のパートナーは治療の対象ではない。

③10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

④性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

解答を見る

正解:4

- 経口避妊薬の内服が予防に有効である。

性感染症(STD)を予防するためには、経口避妊薬の内服では効果がなく、コンドーム法が最も確実である。 - 患者のパートナーは治療の対象ではない。

自分が性感染症(STD)に罹患している場合、パートナーにも感染している可能性がある(ピンポン感染)。片方だけが治ったとしても、性行為があればお互いの感染を繰り返してしまうため、パートナーと一緒に検査や治療を受けることが重要である。 - 10代では性器ヘルペスの罹患が最も多い。

10代で多いのは性器ヘルペスではなく性器クラミジア感染症である。 - 性器クラミジア感染症の罹患は不妊症の危険因子である。

性器クラミジア感染症は症状がほとんどないのが特徴である。女性の場合、不妊症や異所性妊娠(子宮外妊娠)の原因となる。

STDは感染している人との性行為により感染する感染症である。STDに含まれる感染症の種類だけでなく、予防法、治療法とトータルで理解しておこう。