Q.1

Aさんは、朝食と昼食は食べられず、夕食に梅干し1個でご飯を茶碗1/2杯食べた。日中に5%ブドウ糖500mLの点滴静脈内注射を受けた。

Aさんのおおよその摂取エネルギーはどれか。(第97回)

①140kcal

②180kcal

③250kcal

④330kcal

解答を見る

正解:2

- 140kcal

140kcalではない。 - 180kcal

おおよそ180kcalとなる。 - 250kcal

250kcalではない。 - 330kcal

330kcalではない。

ご飯茶碗1杯には約100gのご飯が盛られており、約160kcalである。ご飯茶碗の1/2では80kcalである。5%ブドウ糖液500mLには、25gのブドウ糖が含まれており、ブドウ糖は1g4kcalなので、Aさんは点滴から100kcalのエネルギーを得られた。ご飯と点滴を足して、摂取エネルギーは180kcalである。

Q.2

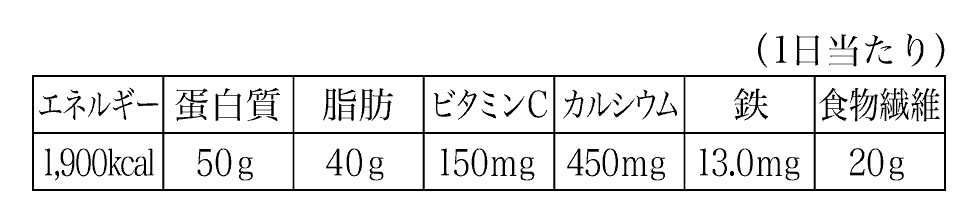

Aさん(35歳、女性)は、身体活動レベルⅡ、月経周期は規則的である。1週間に摂取したエネルギー及び栄養素の平均値を表に示す。

日本人の食事摂取基準(2020年版)に達するために追加するとよい食品はどれか。(第101回改変)

①卵1個(55g)

②レバー2切れ(50g)

③イチゴ10粒(120g)

④普通牛乳200mL(206g)

解答を見る

正解:4

- 卵1個(55g)

30~49歳女性における蛋白質推奨量は50gであるため、動物性蛋白質を豊富に含む卵を追加する必要性は低い。 - レバー2切れ(50g)

30~49歳女性(月経あり)における鉄の推奨量は10.5mgであるため、鉄を豊富に含むレバーを追加する必要性は低い。 - イチゴ10粒(120g)

30~49歳女性におけるビタミンC推奨量は100mgであるため、ビタミンCを豊富に含むイチゴを追加する必要性は低い。 - 普通牛乳200mL(206g)

30~49歳女性におけるカルシウム推奨量は650mgであり、摂取量が不足している。そのため、カルシウムを豊富に含む牛乳を追加する必要性が高い。

食物に含まれる栄養素の特徴と食事摂取基準(2020年版)から、Aさんに不足している栄養素を考えよう。

Q.3

嚥下障害のある患者の食事の開始に適しているのはどれか。(第105回)

①白 湯

②味噌汁

③ゼリー

④煮 魚

解答を見る

正解:3

- 白 湯

水分は食塊をつくれないため誤嚥が生じるリスクが高い。 - 味噌汁

味噌汁は食塊をつくれないため誤嚥が生じるリスクが高い。 - ゼリー

ゼリーは食塊をつくりやすいので誤嚥が生じるリスクが低い。よって、嚥下障害のある患者の食事の開始に適している。 - 煮 魚

煮魚は煮汁と身に分かれており、煮汁は食塊をつくれず、魚の身は水分が少なくパサパサしているので食塊をつくりにくい。そのため、誤嚥が生じるリスクが高い。

嚥下障害とはさまざまな原因で食物が円滑に嚥下できない状態をいう。食物の形状にも影響を受け、嚥下障害のある患者には食塊をつくりやすいものを選択する。

Q.4

食の支援に関わる職種とその役割の組合せで適切なのはどれか。(第102回)

①歯科衛生士 ― 義歯の作成

②管理栄養士 ― 経腸栄養の処方

③言語聴覚士 ― 嚥下機能の評価

④薬剤師 ― 摂食行動の評価

解答を見る

正解:3

- 歯科衛生士 ― 義歯の作成

義歯の作成は歯科技工士が行う。 - 管理栄養士 ― 経腸栄養の処方

経腸栄養の処方は医師が行う。 - 言語聴覚士 ― 嚥下機能の評価

言語聴覚士は嚥下機能の評価や嚥下リハビリテーションなどを行う。 - 薬剤師 ― 摂食行動の評価

摂食行動の評価は医師や看護師、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士などが行う。

医師を含めたコメディカルの役割を問う問題である。

Q.5

1日のエネルギー所要量が2,300kcalの標準体型の40歳の男性。1日の脂肪摂取量で適切なのはどれか。(第99回)

①35g

②55g

③80g

④100g

解答を見る

正解:2

- 35g

脂肪35gは315kcalで、2,300kcalのうち13.6%程度となり、摂取量としては少ない。 - 55g

脂肪55gは495kcalで、2,300kcalのうち21.5%程度となり、摂取量として適切である。 - 80g

脂肪80gは720kcalで、2,300kcalのうち31.3%程度となり、摂取量としてはやや多い。 - 100g

脂肪100gは900kcalで、2,300kcalのうち39.1%程度となり、摂取量としては多い。

各栄養素の目標量はエネルギーの割合として示されており、脂肪はエネルギーの20~30%、炭水化物は50~65%とされている。つまり、460~690kcalを脂肪から摂取することが望ましい。脂肪は1g当たり9kcalなので、約51~76g程度の脂肪摂取量となる。

Q.6

身長170cm、体重70kgの成人の体格指数〈BMI〉を求めよ。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。(第108回)

解答を見る

正解:24

BMIを算出するためには公式は必ず覚える。さらに、算出した値をアセスメントできるように基準値も覚えておくとよい。

BMIは体重(kg)/身長(m)2で算出する。

BMI=70/(1.7×1.7)=24.221となり、小数点第1位を四捨五入すると24となる。BMIでは18.5未満をやせ気味、1度肥満を25以上30未満、2度肥満を30以上35未満、3度肥満を35以上40未満、4度肥満を40以上で評価する

Q.7

日本人の食事摂取基準(2020年版)で、身体活動レベルⅠ、75歳以上の男性の1日の推定エネルギー必要量はどれか。(第105回改変)

①1,400kcal

②1,800kcal

③2,000kcal

④2,200kcal

⑤2,500kcal

解答を見る

正解:2

- 1,400kcal

1,400kcalは、身体活動レベルⅠ、75歳以上の女性の1日の推定エネルギー必要量である。 - 1,800kcal

1,800kcalである。 - 2,000kcal

2,000kcalは多い。 - 2,200kcal

2,200kcalは多い。 - 2,500kcal

2,500kcalは多い。

推定エネルギー必要量は女性より男性のほうが高く、身体活動レベルが大きいほど高くなる。また、妊婦は付加量が示されている。身体活動レベルⅠ、75歳以上の男性の1日の推定エネルギー必要量は1,800kcalである。

Q.8

人工呼吸器装着中の管理で適切なのはどれか。(第96回)

①口腔ケア時にはカフ圧を下げる。

②加温加湿器には水道水を補給する。

③アンビューバッグをそばに置いておく。

④誤作動が続く時はアラームを消音にする。

解答を見る

正解:3

- 口腔ケア時にはカフ圧を下げる。

口腔ケア時にカフ圧を下げると唾液や洗浄水などが気管に流れ込んでしまう可能性が生じるため、適切ではない。 - 加温加湿器には水道水を補給する。

加温加湿器には滅菌蒸留水を補給する。水道水は雑菌が繁殖する可能性が生じるため適切でない。 - アンビューバッグをそばに置いておく。

人工呼吸器装着中の場合には、人工呼吸器が故障や不具合で停止したときのためにアンビューバッグ(バッグバルブマスク)を準備しておく。 - 誤作動が続く時はアラームを消音にする。

アラームは必ず原因を明らかにし、解決してから消音にする。原因が明らかでないままアラームだけを消音にすると、何らかの事故が起こっていても気がつかずに患者の生命に危機が生じる可能性がある。

人工呼吸器装着中は不測の事態が起こらないように、また起こっても対処できるようにあらかじめ準備しておくことが求められる。

Q.9

Aさん(70歳、男性)は、肺癌で骨転移がある。現在、Aさんは入院中であるが、積極的な治療は望まず「家で静かに暮らしたい」と在宅療養を希望し、24時間体制の訪問看護を利用する予定である。介護者であるAさんの妻と長男夫婦は「不安はあるが本人の希望をかなえたい」と話している。退院前に、訪問看護師が行うAさんの家族への支援で優先度が高いのはどれか。(第103回)

①訪問介護の利用を勧める。

②家族全員の看取りの意思確認をする。

③退院後の処置を習得するよう指導する。

④相談にいつでも対応することを伝える。

解答を見る

正解:4

- 訪問介護の利用を勧める。

この時点での訪問介護の必要性は高くない。家族との静かな時間を大切にしたい。 - 家族全員の看取りの意思確認をする。

家族の意思確認はすでにできていると考えられる。 - 退院後の処置を習得するよう指導する。

積極的な治療は望まないので、習得すべき特別な処置はないと考えられる。 - 相談にいつでも対応することを伝える。

療養生活を継続する中で、今後、さまざまな状況が起こることが予想される。家族の不安に対応するためにも、相談体制が整えられていることを伝えるのは大切である。

本人は積極的な治療は望まず静かに暮らす、という意思を伝えており、家族もそれを受け入れて「不安はあるが本人の希望をかなえる」と決意している状態である。訪問看護師は家族の不安を軽減して、少しでも長く家族との生活を継続するように支援することが重要である。

Q.10

排泄行動が自立している入院中の男性高齢者が、夜間の排尿について「夜は何度もトイレに行きたくなります。そのたびにトイレまで歩くのは疲れます」と訴えている。この患者の看護で適切なのはどれか。(第107回)

①おむつの使用

②夜間の尿器の使用

③就寝前の水分摂取の制限

④膀胱留置カテーテルの挿入

解答を見る

正解:2

- おむつの使用

もともと排泄行動が自立しており、なおかつ、尿意も自覚できている患者におむつ使用は適さない。 - 夜間の尿器の使用

夜間のトイレ歩行による疲労を訴えているので、歩行しなくても排尿できる尿器の使用を勧めるのは適切である。 - 就寝前の水分摂取の制限

高齢者は体内の水分量が少なく、また、就寝前の水分制限が夜間排尿の減少につながるかどうかも不明確なため、水分摂取を制限するのは適切ではない。 - 膀胱留置カテーテルの挿入

もともと排泄行動が自立しており、かつ、尿意も自覚できている患者に膀胱留置カテーテルを挿入するのは適切ではない。

排泄援助は患者のADLや尿意、便意の有無などを情報収集して、適切な方法で援助する。

Q.11

立位の保持が可能な患者にグリセリン浣腸120mLを実施することになった。正しいのはどれか。(第101回)

①浣腸液の温度は32℃である。

②体位は立位前屈をとる。

③カテーテルの挿入の深さは12~15cmである。

④注入時は口呼吸を指示する。

⑤注入は15秒以内で行う。

解答を見る

正解:4

- 浣腸液の温度は32℃である。

浣腸液は、腸粘膜を刺激する最適な温度である40℃程度とする。 - 体位は立位前屈をとる。

立位での浣腸は直腸穿孔を生じやすい。浣腸の実施は立位を避けて臥位(左側臥位)で実施する。 - カテーテルの挿入の深さは12~15cmである。

カテーテル挿入の長さの目安は約5cmである。 - 注入時は口呼吸を指示する。

肛門括約筋の緊張や腹圧を低下させるため、カテーテル(チューブ)の挿入時や浣腸液の注入時は患者に口呼吸を促す。 - 注入は15秒以内で行う。

浣腸液はゆっくりと注入する必要がある。60mLを使用する場合は、15秒以上かけることが望ましいとされているため、120mLでは30秒以上必要である。

グリセリン浣腸は排便を促す目的で使用される。

Q.12

女性の床上排泄の援助行為とその目的との組合せで適切なのはどれか。(第95回)

①便器内にちり紙を敷く ― 殿部への冷感を軽減する。

②上体を軽度挙上する ― 腹圧をかけやすくする。

③陰部にちり紙をあてる ― 臭気を防止する。

④便器を乾燥させる ― 殿部を安定させる。

解答を見る

正解:2

- 便器内にちり紙を敷く ― 殿部への冷感を軽減する。

便器内にちり紙を敷くことによって尿の飛散を防止し、また排出された尿が便器に当たるときの音の大きさを軽減できるため羞恥心への配慮となる。殿部への冷感を軽減するために行うのではない。 - 上体を軽度挙上する ― 腹圧をかけやすくする。

上体を軽度挙上する(ファウラー位)ことで、臥床しているときと比較して腹圧をかけやすくなる。 - 陰部にちり紙をあてる ― 臭気を防止する。

臥床した女性に便器をあてた場合、尿線(尿が排出されるときに描く放物線)が便器を越えてしまうと、足側に尿がこぼれてしまう。これを防止するために陰部にちり紙をあてる。臭気を防止するためではない。 - 便器を乾燥させる ― 殿部を安定させる。

便器は排泄物に含まれる細菌などが繁殖しやすい。乾燥することで細菌などの繁殖を防ぎ、臭気の防止にもなる。殿部を安定させるためではない。

便器を使用した排泄介助では、トイレでの排泄介助とは異なる視点(羞恥心への配慮や使用器具に関する注意点)での援助が求められる。

Q.13

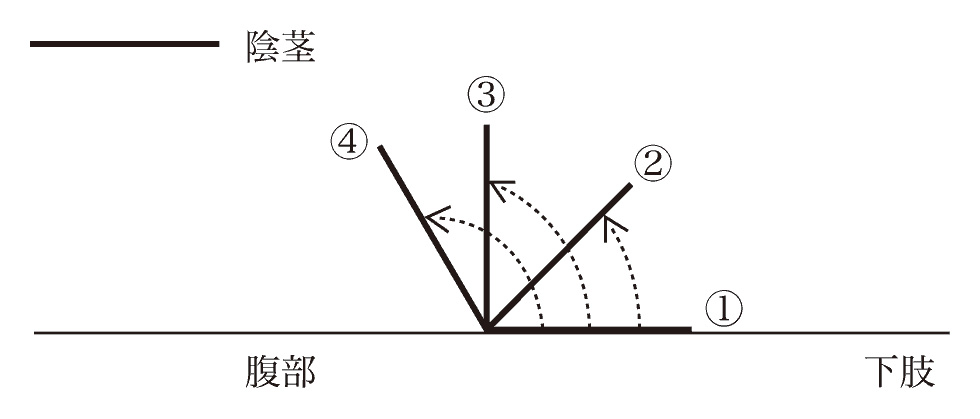

男性の導尿で、カテーテル挿入開始時の陰茎の下肢側からの角度はどれか。(第97回)

①0度

②45度

③90度

④120度

解答を見る

正解:3

- 0度

0度ではない。 - 45度

45度ではない。 - 90度

90度とする。 - 120度

120度ではない。

カテーテル挿入時、陰茎は腹壁に対して直角(90度)にして挿入する。

Q.14

中脳の姿勢反射を最も刺激する体位はどれか。(第98回)

①トレンデレンブルグ体位

②セミファウラー位

③背面開放坐位

④腹臥位

解答を見る

正解:3

- トレンデレンブルグ体位

トレンデレンブルグ体位は臥位に近い体位で、姿勢保持のために筋力などを要しないため、姿勢反射は刺激されにくいと考えられる。 - セミファウラー位

セミファウラー位は臥位に近い体位で、姿勢保持のために筋力などを要しないため、姿勢反射は刺激されにくいと考えられる。 - 背面開放坐位

背面開放坐位は坐位を保つために筋力などが必要であるため、姿勢反射は刺激しやすいと考えられる。 - 腹臥位

腹臥位は姿勢保持のために筋力などを要しないため、姿勢反射は刺激されにくいと考えられる。

身体は、体の位置の変化に対応して筋を収縮させてバランスをとっている。この機能が障害されると、姿勢保持が困難となる。

Q.15

車いすでの移送で適切なのはどれか。(第96回)

①コーナー ― 大車輪を浮かせて曲がる。

②段 差 ― 前輪を浮かせて上がる。

③急な下り坂 ― 前向きにまっすぐ下る。

④電車内 ― 車内の座席に移乗する。

解答を見る

正解:2

- コーナー ― 大車輪を浮かせて曲がる。

大車輪を浮かせて曲がると車椅子のバランスが大きく崩れて転倒しやすくなるため、適切ではない。 - 段 差 ― 前輪を浮かせて上がる。

段差の手前でティッピングレバーを踏み込んで前輪を浮かせてから段差を乗り越える。 - 急な下り坂 ― 前向きにまっすぐ下る。

前向きに急な下り坂を下ると、患者が前傾姿勢となって車椅子から滑り落ちる可能性がある。急な下り坂は車椅子を後ろ向きにして下るようにする。 - 電車内 ― 車内の座席に移乗する。

電車内は揺れているので、車椅子から椅子に移乗するのは転倒の危険が大きい。電車内では車椅子に乗ったままの状態とする。

車椅子を使用する際には、転倒や転落が起きないように、車椅子までの移乗だけでなく、移送中の安全も重視される。

Q.16

口腔内の状態で正しいのはどれか。(第97回)

①咀嚼運動の減少は口腔内の自浄作用を促進する。

②食事をしていない口腔内は清潔に保たれる。

③唾液分泌量が増加すると舌苔が厚くなる。

④歯垢は口腔内の細菌数を増加させる。

解答を見る

正解:4

- 咀嚼運動の減少は口腔内の自浄作用を促進する。

咀嚼運動によって唾液分泌が促進され、唾液による自浄作用がはたらく。咀嚼運動が減少すると自浄作用も低下する。 - 食事をしていない口腔内は清潔に保たれる。

食事をしていない場合は咀嚼運動が減少してしまうため、唾液の減少により自浄作用が低下している。よって、食事をしていない場合でも口腔内の清潔を保つ援助が必要である。 - 唾液分泌量が増加すると舌苔が厚くなる。

舌苔は細菌や食べ物のカスなどの汚れが集まったものである。唾液分泌量が増えれば口腔内の自浄作用によって舌苔は除去されやすく薄くなる。 - 歯垢は口腔内の細菌数を増加させる。

歯垢は細菌のかたまりなので、歯垢が発生すると口腔内の細菌数は多くなる。

口腔内の環境を保つためには口腔ケアを行うだけでなく、唾液による自浄作用も活用する。

Q.17

入浴の作用でないのはどれか。

①温熱作用

②浮力作用

③圧反射作用

④静水圧作用

解答を見る

正解:3

- 温熱作用

温かいお湯によって身体が温められ、温熱作用が生じることにより、リラックス、筋緊張の緩和などの効果がある。 - 浮力作用

体をお湯に沈めると身体に浮力が生じて(浮力作用)、より少ない筋力で身体動作が可能となる。 - 圧反射作用

圧反射作用は、例えば側臥位で身体の下面に圧が加わると非圧迫側の体温が上昇するような作用で、入浴では圧がかからないため圧反射作用は生じない。 - 静水圧作用

体をお湯に沈めると静水圧作用が生じて、静脈還流量が増加する。

入浴には身体を清潔にするだけでなく、さまざまな作用が生じる。

Q.18

臥床患者のシーツ交換の際、汚れたシーツの取り扱いで適切なのはどれか。(第97回)

①ベッド上でシーツに付着した塵埃を掃き取る。

②シーツの表側を内に巻き込みながらまとめる。

③患者の下肢から頭の方向にシーツを取り除く。

④取り除いたシーツは床の上に置く。

解答を見る

正解:2

- ベッド上でシーツに付着した塵埃を掃き取る。

ベッド上で掃き取ると塵埃が室内に舞ってしまい不適切である。 - シーツの表側を内に巻き込みながらまとめる。

汚れたシーツは汚れが拡散しないように表面を内側にして丸める。 - 患者の下肢から頭の方向にシーツを取り除く。

頭部と下肢を比較すると、下肢のほうがより汚染されていると考えられるため、頭側にシーツを取り除くと汚れを頭部に付着させることになり不適切である。 - 取り除いたシーツは床の上に置く。

取り除いたシーツはワゴンの下段に置く。汚染されている床に置いてはいけない。

シーツ交換の際には汚染を広げないような工夫が必要である。

Q.19

夜間の睡眠を促す方法で適切なのはどれか。(第108回)

①朝、起床後に日光を浴びる。

②2時間以上昼寝をする。

③夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

④就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

解答を見る

正解:1

- 朝、起床後に日光を浴びる。

ヒトがもつ体内時計(サーカディアンリズム:概日リズム)は光の刺激によって整えられるため、朝起床後に日光を浴びることは夜間の睡眠を促す方法として適切である。 - 2時間以上昼寝をする。

昼寝が長いと夜間不眠の原因となるため、2時間以上の昼寝は適切ではない。昼寝は30分程度とするのがよい。 - 夕食後、カフェインが含まれる飲み物を摂取する。

カフェインには覚醒作用があり、コーヒーや紅茶、コーラなどに含まれる。カフェインの覚醒効果は摂取後30分程度から出現し4~5時間継続するため、夜間の睡眠を促す方法として適切ではない。 - 就寝前に過ごす部屋の照明は1,000ルクスとする。

病室の明るさ(照度)はJIS(日本産業規格)によって標準化されており、100~200ルクス(lx)がめやすとされている。就寝前に1,000ルクスの明るい光に当たると体内時計がリセットされて不眠の原因となる。

夜間の睡眠を促すためには、夜間だけに着目するのではなく、患者の生活の24時間すべてをアセスメントする必要がある。

Q.20

清潔援助の洗浄剤や薬剤の用い方で適切なのはどれか。(第95回)

①義歯の歯垢は生理食塩水に浸けて除去する。

②皮膚の汚れは速乾性アルコールで取り除く。

③ドライシャンプーには50%メタノールを用いる。

④口臭予防には重曹水で含嗽する。

解答を見る

正解:4

- 義歯の歯垢は生理食塩水に浸けて除去する。

義歯の歯垢は専用のブラシや洗浄剤を用いて除去する。生理食塩水に浸けるだけでは除去できない。 - 皮膚の汚れは速乾性アルコールで取り除く。

速乾性アルコールは消毒には用いられるが、汚れを除去する働きはない。 - ドライシャンプーには50%メタノールを用いる。

メタノールは人体に有害な物質であり、ドライシャンプーには用いない。 - 口臭予防には重曹水で含嗽する。

重曹(炭酸水素ナトリウム)には口臭予防の効果がある。

清潔援助で使用する洗浄剤などは汚れの種類や程度に合わせて適切なものを選択する必要がある。