Q.1

低値によって脂質異常症と診断される検査項目はどれか。(第102回)

①トリグリセリド

②総コレステロール

③低比重リポ蛋白コレステロール〈LDL-C〉

④高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

解答を見る

正解:4

- トリグリセリド

トリグリセリドは高値になることで脂質異常症となる。 - 総コレステロール

総コレステロール値は脂質異常症の診断基準から外されている。 - 低比重リポ蛋白コレステロール〈LDL-C〉

低比重リポ蛋白コレステロール(LDL-C)は高値になることで脂質異常症となる。 - 高比重リポ蛋白コレステロール〈HDL-C〉

高比重リポ蛋白コレステロール(HDL-C)は低値になることで脂質異常症となる。

日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」による脂質異常症の診断基準は下表のとおりである。

Q.2

肝硬変でみられる検査所見はどれか。2つ選べ。(第103回)

①血小板増多

②尿酸値上昇

③血清アルブミン値低下

④血中アンモニア値上昇

⑤プロトロンビン時間短縮

解答を見る

正解:3・4

- 血小板増多

血小板は減少する。 - 尿酸値上昇

尿酸値は上昇しない。尿酸値と関連する疾患は痛風である。 - 血清アルブミン値低下

肝硬変では蛋白合成能が低下し、血清アルブミン値の低下がみられる。 - 血中アンモニア値上昇

血中アンモニア値が上昇し肝性脳症を起こすおそれがある。 - プロトロンビン時間短縮

肝硬変によって肝機能が低下すると、血液中の血液凝固因子が減少して、血液が凝固するまでに時間がかかるようになる。よってプロトロンビン時間は延長する。

肝硬変に特徴的な血液検査所見を覚えておくとよい。血清アルブミンの低下、血漿フィブリノーゲンの低下、プロトロンビン時間の延長、血小板の減少、血清コレステロールの低下、黄疸時の血清ビリルビンの上昇、血清トランスアミラーゼ(AST、ALT)の上昇、アルカリホスファターゼの上昇、γ-GTPの上昇、肝性脳症時のアンモニアの上昇、などがある。

Q.3

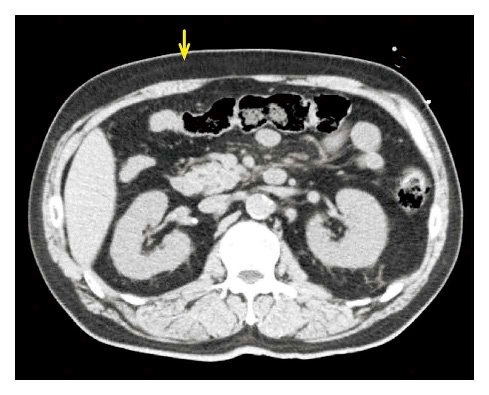

腹部CTを別に示す。矢印で示す部位について正しいのはどれか。(第106回)

①肥満細胞で構成される。

②厚さはBMIの算出に用いられる。

③厚い場合は洋梨型の体型の肥満が特徴的である。

④厚い場合はメタボリックシンドロームと診断される。

解答を見る

正解:3

- 肥満細胞で構成される。

肥満細胞とは、哺乳類の気管支、鼻粘膜などの粘膜下組織、漿膜、血管周囲、結合組織などに広く存在する造血幹細胞由来の細胞である。体型の肥満とは関係がない。 - 厚さはBMIの算出に用いられる。

BMIは肥満度の判定方法の1つであるが、「体重(kg)/身長(m)2」で求める。 - 厚い場合は洋梨型の体型の肥満が特徴的である。

皮下脂肪が厚い場合は洋梨型の体型の肥満となるのが特徴である。 - 厚い場合はメタボリックシンドロームと診断される。

メタボリックシンドロームの診断基準は、ウエストサイズ、中性脂肪値、HDLコレステロール値、血圧、空腹時血糖値によって診断される。

設問の腹部CTの矢印の部位が何かをまず理解することである。矢印の部位は皮下脂肪である。内臓脂肪が溜まるリンゴ型肥満と皮下脂肪が溜まる洋梨型肥満がある。

Q.4

痛風で正しいのはどれか。(第97回)

①中年女性に多い。

②痛風結節は痛みを伴う。

③発作は飲酒で誘発される。

④高カルシウム血症が要因である。

解答を見る

正解:3

- 中年女性に多い。

痛風は中年女性より中年男性に多い。 - 痛風結節は痛みを伴う。

痛風結節とは、関節、腱などの皮下組織にできる尿酸塩結晶とそれを取り囲む炎症細胞から構成される肉芽細胞のことである。通常痛みはない。 - 発作は飲酒で誘発される。

アルコールは体内での尿酸産生を増加させる。そのため、アルコールを飲むと、時には痛風発作が起こる。 - 高カルシウム血症が要因である。

痛風は高尿酸血症が要因である。

痛風は女性より男性で多くみられる疾患である。若年者はまれである。高尿酸血症が要因で引き起こされる。プリン体を多く含む食物やアルコールの摂取が尿酸値を上昇させる。

Q.5

次の文を読み問題3に答えよ。

Aさん(52歳、男性)は、5年前にC型肝炎、肝硬変と診断され、1回の入院歴がある。退院後、医療機関への受診を中断し3年が経過している。毎日、ウイスキーを約300mL飲んでいる。夕食の2時間後に約1,100mLの吐血があり、緊急入院となった。身体所見:体温35.4℃、呼吸数26/分、脈拍122/分、血圧86/42mmHg、顔面は蒼白、冷汗を認める。意識は清明だが不安げな表情をしている。検査所見:赤血球278万/μL、Hb 8.4g/dL、総ビリルビン4.1mg/dL、アンモニア188μg/dL、K 3.9mEq/L、血糖102 mg/dL。

検査の結果、C型肝炎に対し抗ウイルス療法が開始され、退院後は定期的に外来通院することになった。退院に向けたAさんへの食事指導で適切なのはどれか。2つ選べ。(第108回)

①禁酒する。

②食物繊維を控える。

③高蛋白食を摂取する。

④カリウム制限をする。

⑤熱い食べものを避ける。

解答を見る

正解:1・5

- 禁酒する。

肝臓に負担となるアルコールの摂取は禁止する。特にAさんは食道・胃静脈瘤再発のリスクが高く、アルコールは静脈瘤破裂の原因となる。 - 食物繊維を控える。

肝機能の低下によりアンモニアの解毒作用も低下している。便秘で腸内にアンモニアが産生されると肝性脳症のリスクが高くなるので、便秘を防ぐために食物繊維は多く摂取したほうがよい。 - 高蛋白食を摂取する。

高蛋白の食事は肝臓に負担がかかるため適切ではない。 - カリウム制限をする。

カリウム制限は肝機能障害には関係ない。腎不全の場合にはカリウム制限が必要だが、Aさんは腎不全ではないためカリウム制限は不要である。 - 熱い食べものを避ける。

食道静脈瘤が残存・再発するリスクが高いので、熱い食べ物を避ける。

C型肝炎や肝硬変では、肝臓の機能がこれ以上悪化しないように種々の要因を取り除く必要がある。

Q.6

60歳の男性。会社役員。10年前にC型肝炎と診断され通院治療を続けている。1か月前の定期受診で肝細胞癌を指摘され、TAE〈肝動脈塞栓療法〉を受けることとなった。順調に経過し、明日退院予定となった。退院指導で適切なのはどれか。(第99回)

①むくみや体重の変化に注意する。

②食直後の運動は効果的である。

③食事で鉄分の摂取を増やす。

④半年間の休職を勧める。

解答を見る

正解:1

- むくみや体重の変化に注意する。

治療前の検査値でアルブミンが2.8g/dLであるため、低アルブミン血症である。よって浮腫が起こりやすくなっているため、むくみや体重の変化に注意する必要がある。 - 食直後の運動は効果的である。

食後は門脈の血流量が増加するため、食直後はむしろ安静が必要である。 - 食事で鉄分の摂取を増やす。

鉄欠乏性貧血を起こしているという情報はないので、鉄分の摂取を増やす必要はない。 - 半年間の休職を勧める。

体調に問題がなければ半年間も休職する必要はない。

治療前の検査値でアルブミンが2.8g/dLであることに注目すれば解答できる。低アルブミン血症であることに気がつけば浮腫に注意が必要なことがわかる。

Q.7

Aさん(52歳、男性)は、5年前にC型肝炎、肝硬変と診断され、1回の入院歴がある。退院後、医療機関への受診を中断し3年が経過している。毎日、ウイスキーを約300mL飲んでいる。夕食の2時間後に約1,100mLの吐血があり、緊急入院となった。

身体所見:体温35.4℃、呼吸数26/分、脈拍122/分、血圧86/42mmHg、顔面は蒼白、冷汗を認める。意識は清明だが不安げな表情をしている。

検査所見:赤血球278万/μL、Hb 8.4g/dL、総ビリルビン4.1mg/dL、アンモニア188μg/dL、K 3.9mEq/L、血糖102 mg/dL。

入院時のAさんの状態として考えられるのはどれか。(第108回)

①急性アルコール中毒

②食道静脈瘤破裂

③迷走神経反射

④低血糖発作

解答を見る

正解:2

- 急性アルコール中毒

急性アルコール中毒は、短時間に多量のアルコールを摂取することで意識消失などがみられる。Aさんは意識が清明なので急性アルコール中毒は考えられない。 - 食道静脈瘤破裂

AさんはC型肝炎や肝硬変で、食道・胃の静脈瘤があるリスクは高い。さらに1,100mLの吐血があったことから食道静脈瘤の破裂が考えられる。 - 迷走神経反射

迷走神経反射は、痛みなどの苦痛やストレスが加わると血圧低下や意識消失などが生じる反応である。Aさんは血圧が低いがこれは迷走神経反射によるものではなく出血によるものと考えられる。 - 低血糖発作

低血糖発作は、低血糖が原因となり頻脈や冷や汗、顔面蒼白などの低血糖症状が発作的に生じることである。Aさんは血糖が102mg/dLで低血糖の状態ではなく、低血糖発作は考えられない。

C型肝炎や肝硬変などの肝不全では、肝臓が受け入れられる血液量が減少するため門脈圧が亢進し、食道・胃の静脈瘤ができやすい。そのため静脈瘤からの消化管出血が出現しやすい。

Q.8

60歳の男性。会社役員。10年前にC型肝炎と診断され通院治療を続けている。1か月前の定期受診で肝細胞癌を指摘され、TAE〈肝動脈塞栓療法〉を受けることとなった。

治療前の血液検査ではアルブミン2.8g/dL、AST〈GOT〉123IU/L、ALT〈GPT〉130IU/L、プロトロンビン活性〈PT%〉58%(基準80~120)であった。

TAE後の状態で正しいのはどれか。2つ選べ。(第99回)

①プロトロンビン活性が改善する。

②血栓が発生する危険性がある。

③止血しづらい可能性がある。

④蛋白質合成機能が改善する。

⑤ALT値が改善する。

解答を見る

正解:2・3

- プロトロンビン活性が改善する。

TAEは、腫瘍に栄養を送っている肝動脈を塞ぐことで癌を死滅させる方法である。肝機能の改善を目的としていない。 - 血栓が発生する危険性がある。

TAEでは、血管内操作をすることから、カテーテルによる血管への直接の障害によって血栓ができたり、もともと血管壁に付着していた血栓が剝がれることがある。 - 止血しづらい可能性がある。

治療前のプロトロンビン活性(PT%)は58%(基準値80~120%)であり、TAEは、肝機能の改善を目的としていないことから、TAE後に止血しづらい可能性があるといえる。 - 蛋白質合成機能が改善する。

TAEは肝機能の改善を目的としていないため、蛋白質合成機能が改善するとはいえない。 - ALT値が改善する。

TAE治療後は一時的に肝機能が悪化することがあり、ALT値が改善するとはいえない。

TAEでは大腿動脈からカテーテルを挿入し血管内操作をすることから、カテーテルによる血管への直接の障害がある。また、治療後は一時的に肝機能が悪化することがある。

Q.9

Aさん(52歳、男性)は、5年前にC型肝炎、肝硬変と診断され、1回の入院歴がある。退院後、医療機関への受診を中断し3年が経過している。毎日、ウイスキーを約300mL飲んでいる。夕食の2時間後に約1,100mLの吐血があり、緊急入院となった。

身体所見:体温35.4℃、呼吸数26/分、脈拍122/分、血圧86/42mmHg、顔面は蒼白、冷汗を認める。意識は清明だが不安げな表情をしている。

検査所見:赤血球278万/μL、Hb 8.4g/dL、総ビリルビン4.1mg/dL、アンモニア188μg/dL、K 3.9mEq/L、血糖102 mg/dL。

入院から4日が経過し、Aさんは医師から「C型肝炎、肝硬変の患者は肝細胞癌を発症することがある」と説明を受けた。Aさんはスクリーニングの目的で、肝臓から骨盤内臓器までの範囲で腹部超音波検査を受けることになった。

検査前日に看護師が行う説明で正しいのはどれか。(第108回)

①「検査直前に排尿を済ませてください」

②「おならは検査が終わるまで我慢してください」

③「造影剤のアレルギーがあれば教えてください」

④「検査当日は、起床時から飲食物を摂取しないでください」

解答を見る

正解:4

- 「検査直前に排尿を済ませてください」

膀胱は尿が貯留していないと小さく縮んで超音波検査で病変を見つけにくくなる。骨盤内臓器である膀胱の病変なども見逃さないためには膀胱に尿がたまっていたほうがよい。 - 「おならは検査が終わるまで我慢してください」

超音波の特性として気体は伝わりにくいため、腸管内に気体が存在すると鮮明な画像が得られなくなる。おならは我慢せずに排出したほうがよい。 - 「造影剤のアレルギーがあれば教えてください」

腹部超音波検査では造影剤は使用しないので、造影剤によるアレルギーは確認する必要がない。 - 「検査当日は、起床時から飲食物を摂取しないでください」

食事を摂取すると腸管内にガスが発生し、鮮明な画像が得られなくなるため正しい。

腹部超音波検査は超音波を使って体内臓器などの画像を描出する検査である。

Q.10

血液透析の導入期の看護で適切なのはどれか。(第100回)

①飲水は制限しない。

②不均衡症候群に注意する。

③透析実施中の歩行を促す。

④血圧はシャント肢で測定する。

解答を見る

正解:2

- 飲水は制限しない。

血液透析が導入されたことから腎不全が進行している状態であるといえる。よって尿量も減少していることが予測され、水分制限する必要が出てくる。 - 不均衡症候群に注意する。

不均衡症候群は、まだ身体が透析に慣れていない導入期に起こるため、注意が必要である。 - 透析実施中の歩行を促す。

血液透析実施中は歩行することは困難である。 - 血圧はシャント肢で測定する。

シャントを閉塞させてしまわないためにも、血圧測定はシャント肢ではない腕で行う。

不均衡症候群は、まだ身体が透析に慣れていない導入期に起こる。透析中または終了後から12時間以内に頭痛、嘔気、嘔吐が起こることをいう。

Q.11

連続携行式腹膜透析法(CAPD)で最も適切なのはどれか。(第97回)

①入浴はできない。

②スポーツは制限なく行える。

③低エネルギー食にする必要がある。

④バッグ交換は通気のよい場所で行う。

解答を見る

正解:3

- 入浴はできない。

カテーテルの管理は必要であるが、入浴はできる。 - スポーツは制限なく行える。

スポーツは行うことができるが、「制限なく行える」とはいえず、腹圧がかかるような運動は避けるなどが必要である。 - 低エネルギー食にする必要がある。

連続携行式腹膜透析法(CAPD)では、低エネルギー食にする必要がある。透析液にはブドウ糖が含まれているため、エネルギーが過剰になる危険がある。 - バッグ交換は通気のよい場所で行う。

バッグ交換は通気のよい場所で行う必要はない。

連続携行式腹膜透析法(CAPD)では、日常生活に制限が出てくることがある。

Q.12

Aさん(34歳、男性)は、運送会社で配達を担当している。6か月前の職場の健康診断で、血圧142/90mmHgと尿蛋白2+、尿潜血2+を指摘されたが放置していた。1週前、感冒様症状の後に紅茶色の尿がみられたため内科を受診した。血清IgAが高値でIgA腎症が疑われ入院した。

確定診断のために必要な検査はどれか。(第105回)

①腎生検

②尿細胞診

③腎血管造影

④腹部超音波検査

⑤腎シンチグラフィ

解答を見る

正解:1

- 腎生検

IgA腎症の検査は、腎臓の組織を顕微鏡で調べる腎生検が行われる。 - 尿細胞診

尿細胞診ではない。 - 腎血管造影

腎血管造影ではない。 - 腹部超音波検査

腹部超音波検査ではない。 - 腎シンチグラフィ

腎シンチグラフィではない。

IgA腎症は、免疫物質のIgAが腎臓の糸球体に沈着し炎症を起こす疾患である。検査では血尿や蛋白尿を認め、多くは慢性化する。

Q.13

Aくん(12歳、男子)は、5歳で気管支喘息と診断され、抗アレルギー薬の服用と副腎皮質ステロイドの吸入をしている。アレルゲンはハウスダストである。Aくんは小学3年生までは、年に数回の中発作を起こし入院治療をしていた。その後は、月に1回の外来通院で症状はコントロールされ、入院することはなかった。小学6年生の冬に学校で中発作を起こし、学校に迎えに来た母親とともに救急外来を受診した。救急外来受診時のAくんの状態で考えられるのはどれか。(第100回)

①呼気の延長はない。

②坐位になることを好む。

③日常会話は普通にできる。

④安静時の呼吸困難感はない。

⑤経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>は90%である。

解答を見る

正解:2

- 呼気の延長はない。

呼気の延長は気管支喘息の典型的な症状である。呼気の延長がないことは考えられない。 - 坐位になることを好む。

中発作は喘鳴、陥没呼吸が明らかで呼吸困難感もある。呼吸が楽になる体位である坐位を好むことが考えられる。 - 日常会話は普通にできる。

中発作では句で区切っての会話となる。呼吸が苦しいことより、日常会話は普通にできることは考えられない。 - 安静時の呼吸困難感はない。

中発作は安静時も呼吸困難感があり、歩行時は著明である。 - 経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>は90%である。

中発作の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は92~95%である。

気管支喘息は、アレルギー発作によって気道に炎症が起こり、気道狭窄によって喘鳴や呼気延長、呼吸困難を繰り返す疾患である。この発作を喘息発作といい、発作強度は呼吸状態と生活状態の障害程度によって判定される。

Q.14

3か月の乳児。意識障害のため搬入された。母親は「昨日30cmの高さのソファから転落したが普段と変わりない様子だった。今朝になって様子がおかしいので救急車を呼んだ」と看護師に話す。頭部CTを施行後、医師から「頭蓋内に出血箇所が複数あり、意識障害を起こしている。このまま出血が広がるようなら手術の必要がある」と病状説明がされた。乳児はウトウトと眠っている状態である。対応で適切なのはどれか。(第99回)

①意識レベルは視線が合うかどうかによって評価する。

②経皮的動脈血酸素飽和度モニターを装着する。

③啼泣があればミルクを与える。

④体幹を抑制する。

解答を見る

正解:2

- 意識レベルは視線が合うかどうかによって評価する。

乳児はウトウトと眠っている状態のため、未覚醒の状況と判断ができる。意識障害の場合は、呼びかけへの反応、痛み刺激などで意識レベルの判断を行う。 - 経皮的動脈血酸素飽和度モニターを装着する。

意識障害による舌根沈下から気道閉塞の可能性があるため、経皮的動脈血酸素飽和度モニターを装着し、酸素飽和度によって呼吸状態を評価することが適切である。 - 啼泣があればミルクを与える。

頭蓋内出血による意識障害の可能性があり、ミルクを誤飲させないため、絶飲食とする。 - 体幹を抑制する。

乳児はウトウトと眠っている状態であり、体幹抑制を行う必要性の判断ができないため適切ではない。

意識障害は、大脳半球または脳幹部の異常によって引き起こされる。子どもではてんかんや急性脳炎・脳症の割合が多く、緊急性が高い。また、子どもは身体の形態機能が未熟であることから、急変しやすく重症化しやすいといった特徴がある。

Q.15

都道府県ナースセンターの事業はどれか。(第96回)

①無料での職業紹介

②病院等への財政上の助成

③看護師等確保推進者の設置

④看護師等就業協力員の委嘱

解答を見る

正解:1

- 無料での職業紹介

都道府県ナースセンターでは、看護職の無料職業紹介事業(ナースバンク事業)を行っている。 - 病院等への財政上の助成

都道府県ナースセンターでは、病院等への財政上の助成は行っていない。 - 看護師等確保推進者の設置

看護師等確保推進者は、看護師等の人材確保の促進に関する法律において、看護師等の確保が著しく困難な病院の開設者に設置が義務づけられている。 - 看護師等就業協力員の委嘱

看護師等就業協力員の委嘱は、看護師等の人材確保の促進に関する法律で、都道府県の責務として定められている。

ナースセンターは各都道府県に置かれており、看護職の無料職業紹介や再就業支援のための研修などを行っている。

Q.16

保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。(第106回)

①免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

②心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

③看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

④都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

解答を見る

正解:2

- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。

保健師助産師看護師法における研修については、第28条の2に「保健師、助産師、看護師及び准看護師は、免許を受けた後も、臨床研修その他の研修(保健師等再教育研修及び准看護師再教育研修を除く。)を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない」とあり、義務ではない。その他、同法には処分を受けた場合に受けなければいけない保健師等再教育研修および准看護師再教育研修や、特定行為を手順書により行うための特定行為研修が規定されている。 - 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。

保健師助産師看護師法第9条で「心身の障害により保健師、助産師、看護師または准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」には免許を与えないことがあるという相対的欠格事由を挙げている。 - 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。

保健師助産師看護師法施行令第3条で、看護師籍の登録事項に変更があった場合は30日以内に訂正を厚生労働大臣に申請しなければならないとされている。保健師・助産師・准看護師(准看護師は都道府県知事に申請する)も同様の期限である。2か月以内ではない。 - 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。

看護師等の人材確保の促進に関する法律の第14条で、都道府県知事は都道府県ナースセンターを1つ指定することができると規定している。保健師助産師看護師法ではない。

保健師助産師看護師法について過去に出題された選択肢は誤りもきちんと復習しておこう。

Q.17

社会福祉に関係する職種とその業務についての組合せで正しいのはどれか。(第103回)

①精神保健福祉士 ― 精神障害者保健福祉手帳の発行

②介護支援専門員 ― 居宅サービス計画の作成

③介護福祉士 ― 生活保護の認定

④社会福祉士 ― 要介護度の認定

解答を見る

正解:2

- 精神保健福祉士 ― 精神障害者保健福祉手帳の発行

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、都道府県知事は申請に基づいて審査し、「申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない」と規定している。精神障害者保健福祉手帳は発行ではなく、交付が正しく、交付を行うのは都道府県知事である。 - 介護支援専門員 ― 居宅サービス計画の作成

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準で、「指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる」と規定されている。介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護保険における居宅サービス計画の作成を行う。 - 介護福祉士 ― 生活保護の認定

生活保護法で、福祉事務所を管理する市町村長は要保護者等に対して、「この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない」と規定している。生活保護の認定をするのは市町村と特別区の福祉事務所である。 - 社会福祉士 ― 要介護度の認定

介護保険法で、審査判定業務を行わせるため市町村に介護認定審査会を置くと規定されており、要介護度の認定は市町村等に設置される介護認定審査会が行う。

社会福祉に関係する職種の業務内容や根拠となる法律を整理しておこう。

Q.18

医療法における医療計画で正しいのはどれか。(第109回)

①国が策定する。

②在宅医療が含まれる。

③3年ごとに見直される。

④病床の整備は含まれない。

解答を見る

正解:2

- 国が策定する。

医療計画は国の基本方針に沿って、都道府県が策定する。地域の実情に応じて、都道府県における医療提供体制の確保を図るためのものである。 - 在宅医療が含まれる。

いわゆる5疾病5事業には含まれていないが、医療計画では将来の在宅医療等の必要量について規定しなければならない。 - 3年ごとに見直される。

都道府県は6年ごとに、居宅等医療等事項を除く事項について、調査・分析および評価を行い、必要があると認めるときは都道府県の医療計画を変更するものとされている。平成30年(2018年)度から医療計画(6年計画)、介護保険事業計画(3年計画)となり、サイクルがそろえられた。 - 病床の整備は含まれない。

病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量についてなど病床の整備について規定しなければならない。

医療計画の基本的なことを問うている。医療計画は5疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患)と5事業〔救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む)〕および在宅医療について定める。

Q.19

日本の医療提供施設について正しいのはどれか。(第107回改変)

①病院数は1996年から増加傾向である。

②2020年の総病床数はOECD諸国の中で最も多い。

③介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。

④精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。

解答を見る

正解:2

- 病院数は1996年から増加傾向である。

病院数は1996年(9,490)から2020年(8,238)まで減少傾向にある。 - 2020年の総病床数はOECD諸国の中で最も多い。

2020年の日本の総病床数は159万3,633床である。国によって基準が異なるので単純に比較はできないが、OECD Stat 2020によると、日本の総病床数はOECD諸国の中で最も多い。2番目は韓国の65万5,888床である。 - 介護老人保健施設数は2000年から減少傾向である。

2000年の介護保険スタートから介護老人保健施設は増加傾向にある。 - 精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最短である。

精神科の平均在院日数は1990年から先進国で最長であるという統計があるが、諸外国とは計上の仕方が異なるという指摘があり、注意が必要である。だが、最短であるといえる状況にはない。

日本の医療提供施設について、世界と比較した特色も踏まえて押さえておこう。

Q.20

令和2年(2020年)の日本の看護師の就業場所で2番目に多いのはどれか。(第103回追試改変)

①病 院

②診療所

③介護保険施設

④訪問看護ステーション

解答を見る

正解:2

- 病 院

令和2年(2020年)の病院で就業する看護師の割合は69.0%で最も多い。 - 診療所

令和2年(2020年)の診療所で就業する看護師の割合は13.2%で2番目に多い。 - 介護保険施設

令和2年(2020年)の介護保険施設で就業する看護師の割合は7.9%で3番目に多い。 - 訪問看護ステーション

令和2年(2020年)の訪問看護ステーションで就業する看護師の割合は4.9%で4番目に多い。

令和2年(2020年)の就業場所別にみた看護師数において、看護師の総数は128万911人であった(厚生労働省「衛生行政報告例」)。