Q.1

慢性閉塞性肺疾患について正しいのはどれか。(第106回)

①残気量は減少する。

②%肺活量の低下が著明である。

③肺コンプライアンスは上昇する。

④可逆性の気流閉塞が特徴である。

解答を見る

正解:3

- 残気量は減少する。

COPDでは肺胞壁が破壊されて気腔が拡大することによって残気量は増大する。 - %肺活量の低下が著明である。

スパイロメトリーによる呼吸機能検査で1秒率(FEV1/FVC)が70%未満の場合にCOPDと診断される。%肺活量(%VC)の低下は必ず生じるわけではない。 - 肺コンプライアンスは上昇する。

肺コンプライアンスとは、ある圧をかけたときの肺の膨らみやすさのことで、高いと肺は膨らみやすい。COPDでは肺コンプライアンスは上昇する。 - 可逆性の気流閉塞が特徴である。

COPDの気流閉塞は不可逆的であるため、症状改善や進行を可能な限り抑えることが重要である。

慢性閉塞性肺疾患は喫煙歴がある40歳代以上に好発する疾患で、COPDとも呼ばれる。喫煙などの有害の物質に長期にさらされることで、肺胞と末梢気道で慢性的な炎症が起こり、咳、痰、労作時呼吸困難が出現する。

Q.2

Aさん(58歳、女性)は、3年前に慢性閉塞性肺疾患と診断された。3日前に38.0℃の発熱があった。市販の総合感冒薬を内服して様子をみていたが、昨晩から黄色痰がみられ、息苦しさが増強した。外来を受診したところ肺炎と診断され、入院した。入院時の状態は、体温38.2℃、呼吸数28/分、脈拍92/分、血圧138/72mmHg。現時点の症状として考えられるのはどれか。(第101回)

①呼吸の断続性副雑音

②Biot<ビオー>呼吸

③顔面浮腫

④皮下気腫

解答を見る

正解:1

- 呼吸の断続性副雑音

呼吸の断続性副雑音は、気道内に水分が増加することによって気泡が破裂したような水泡音となって聞こえるものである。肺炎もその原因の1つとなる。 - Biot<ビオー>呼吸

ビオー呼吸が起きる原因は中枢神経系疾患にある。 - 顔面浮腫

肺炎では顔面浮腫は起こらない。 - 皮下気腫

皮下気腫は、肺や気管、気管支などの胸腔内の組織が破れることによって皮下に空気がたまることをいう。外傷や胸腔ドレナージが原因で起こる。

肺炎の症状には発熱、咳、膿性痰、胸痛などがある。

Q.3

Aさん(58歳、男性)、建築作業員。趣味はジョギングで毎日5kmを走っている。55歳のときに肺気腫を指摘されている。1か月前から咳嗽が続いて止まらないため、自宅近くの病院を受診した。胸部エックス線撮影で異常陰影が認められ、精密検査の結果、右下葉に肺癌が見つかり、標準開胸右下葉切除術が予定された。20歳から喫煙歴があり、肺気腫を指摘されるまで1日40本程度吸っていた。手術は無事終了し、胸腔ドレーンが挿入されたが、水封ドレナージのみで持続吸引は行われていない。術直後、胸腔ドレーンの先端から呼気時にエアリークが認められた。ドレーン挿入部と接続部とを確認したが異常はなかった。医師は、「再手術は経過を見て判断する」と言っている。看護師の対応として適切なのはどれか。(第102回)

①水平仰臥位にする。

②肩関節の運動を促す。

③ドレーンをクランプする。

④皮下気腫の出現に注意する。

解答を見る

正解:4

- 水平仰臥位にする。

エアリークから推測できるのは呼吸苦である。呼吸苦がある場合には水平仰臥位よりファウラー位や座位のほうが呼吸がしやすくなる。 - 肩関節の運動を促す。

肩関節の運動により、空気漏れの穴が塞がるのを妨げたり損傷をひどくする可能性があり、肩関節の運動を促すことは逆効果である。 - ドレーンをクランプする。

エアリークが消失し、ドレーンの抜去が検討されてくるとドレーンをクランプする。術後すぐにドレーンをクランプするとドレナージの効果が失われるため行わない。 - 皮下気腫の出現に注意する。

皮膚の下に空気が入って溜まってしまうことを皮下気腫と呼ぶ。胸腔ドレーンでは、挿入されているドレーンの周囲の隙間から皮下に空気が入ってしまうことがあり、皮下気腫が出現することがある。

胸腔内から漏れた空気は、排液ボトルから水封室へ移行し、水封室の液体をくぐるため気泡として確認することができる。エアリークがあるということは、肺の胸膜に穴が開いて空気が胸腔内に漏れていることを意味する。

Q.4

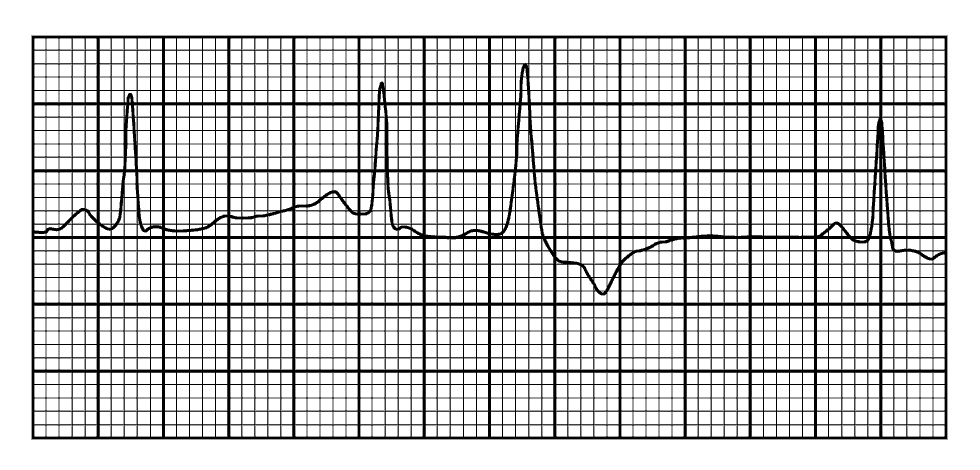

モニター心電図は規則正しかったが、1分前から図のような波形がみられた。自覚・他覚症状で考えられるのはどれか。(第97回)

①めまい

②意識消失

③脈拍欠損

④血圧低下

解答を見る

正解:3

- めまい

期外収縮の頻度からすると頻発性だが、この程度でめまいを訴える患者は少ない。 - 意識消失

この程度の心室性期外収縮で意識消失する患者は少ない。 - 脈拍欠損

心臓は収縮したが脈が触知できない病態を脈拍欠損という。心室内に十分な血液を充満させないまま心室収縮(=期外収縮)が起きてしまい、その収縮で送り出せる血液量では、触知可能な脈を生じさせることができないのが原因である。 - 血圧低下

この程度の心室性期外収縮で血圧低下を起こす患者は少ない。

図の波形は心室性期外収縮である。期外収縮波形とそれに先行する正常波形の間隔が短いことに注目する。

Q.5

ペースメーカー植込みの有無を事前に確認すべき検査はどれか。(第109回)

①超音波検査

②エックス線撮影

③骨シンチグラフィ

④磁気共鳴画像〈MRI〉

解答を見る

正解:4

- 超音波検査

超音波検査では探触子(プローブ)から音波を発生させ、対象の物質によって戻ってきた反射波(エコー)をプローブで感知する。金属が体内にあっても行える検査で、ペースメーカー植込みの有無を確認する必要はない。 - エックス線撮影

エックス線の物質透過作用を利用して、組織・物質のエックス線透過性の差を陰影として撮像するのがエックス線撮影である。金属があると映るが、検査は可能なため、ペースメーカー植込みの有無を確認する必要はない。 - 骨シンチグラフィ

骨シンチグラフィはラジオアイソトープで標識した放射性医薬品を体内に与薬し、骨における集積の程度をガンマカメラで撮影して行う。金属が体内にあっても行える検査で、ペースメーカー植込みの有無を確認する必要はない。 - 磁気共鳴画像〈MRI〉

ペースメーカーを装着した患者は機器やリードに金属が使われているため磁気共鳴画像(MRI)検査は禁忌である。近年、条件付きでMRIができるペースメーカーも供給されている。

ペースメーカー以外で検査時に注意が必要なものは脳動脈クリップ、一部の体内装置(人工内耳・神経刺激装置・植込み型除細動器など)である。

Q.6

急性左心不全の症状はどれか。(第103回)

①肝腫大

②呼吸困難

③下腿浮腫

④頸静脈怒張

解答を見る

正解:2

- 肝腫大

肝腫大は右心不全の特徴的な症状である。 - 呼吸困難

急性左心不全では、左心が不全状態になると肺静脈からの血液が流れにくくなり肺に血液がうっ滞する肺うっ血が起こるため、呼吸困難が出現する。 - 下腿浮腫

下腿の浮腫は右心不全の特徴的な症状である。 - 頸静脈怒張

頸静脈怒張は右心不全の特徴的な症状である。

心臓内をどのように血液が流れているかを理解するとよい。大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房→左心室→大動脈→全身の順番である。

Q.7

胃食道逆流症について正しいのはどれか。2つ選べ。(第106回)

①食道の扁平上皮化生を起こす。

②上部食道括約筋の弛緩によって生じる。

③食道炎の程度と症状の強さが一致する。

④プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。

⑤Barrett〈バレット〉上皮は腺癌の発生リスクが高い。

解答を見る

正解:4・5

- 食道の扁平上皮化生を起こす。

通常食道の粘膜上皮は重層扁平上皮であるが、胃食道逆流症による粘膜損傷の再生過程で胃粘膜と同じ円柱上皮に置き換わることがある。これをバレット上皮(粘膜)という。よって、食道の扁平上皮化生ではなく、「円柱上皮化生を起こす」が正しい。 - 上部食道括約筋の弛緩によって生じる。

胃食道逆流症は上部食道括約筋の弛緩ではなく、下部食道括約筋の弛緩によって生じる。 - 食道炎の程度と症状の強さが一致する。

胃食道逆流症は、食道炎の程度と症状の強さが一致しない場合も多い。このような場合は、24時間食道pHモニタリングを行う。 - プロトンポンプ阻害薬が第一選択の治療法である。

胃食道逆流症では生活指導と薬物療法で治療を進め、薬物療法では胃酸の分泌を抑制するプロトンポンプ阻害薬が第一選択である。 - Barrett〈バレット〉上皮は腺癌の発生リスクが高い。

通常食道の粘膜上皮は重層扁平上皮であるが、胃食道逆流症による粘膜損傷の再生過程で胃粘膜と同じ円柱上皮に置き換わることがあり、これをバレット上皮(粘膜)という。バレット上皮は食道腺癌の発生リスクが高い。

胃食道逆流症は胃の内容物が何らかの原因により口腔内に逆流し、胸焼けや呑酸が生じる疾患である。

Q.8

S状結腸切除術後に最も起こりやすいのはどれか。(第97回)

①悪性貧血

②排尿障害

③アカラシア

④ダンピング症候群

解答を見る

正解:2

- 悪性貧血

悪性貧血はビタミンB12欠乏によって起こる。手術では、胃全摘などによる内因子欠乏が原因で起こる。 - 排尿障害

S状結腸切除術では、解法のポイントのとおり、排尿障害を起こすことがある。 - アカラシア

アカラシアは食道から胃へ食物がうまく流れない疾患である。 - ダンピング症候群

ダンピング症候群は胃切除術で幽門を切除したときに起こりやすい。

S状結腸切除術では広汎リンパ節郭清が行われ、これによって下腹神経の損傷が起こると排尿障害が引き起こされる。

Q.9

食道癌根治術後の患者で正しいのはどれか。(第99回)

①ダンピング症状は起こらない。

②食後に逆流誤嚥の危険性はない。

③呼吸機能低下によって息切れが生じやすい。

④反回神経麻痺によって構音障害が生じやすい。

解答を見る

正解:3

- ダンピング症状は起こらない。

食道癌根治術後は、胃の貯留機能の低下があるため、ダンピング症候群が起こる危険性がある。 - 食後に逆流誤嚥の危険性はない。

食道癌根治術後は、噴門の逆流防止機能が喪失しているため、食後に逆流誤嚥の危険性がある。 - 呼吸機能低下によって息切れが生じやすい。

食道癌根治術では、術式から術中は片肺換気をすることになり、術後に呼吸機能が低下することが多い。 - 反回神経麻痺によって構音障害が生じやすい。

食道癌根治術では、手術操作や気管内挿管によって反回神経麻痺を起こすことがあるが、反回神経麻痺が構音障害を起こすことはない。

食道癌根治術後では、食道の蠕動運動の消失、噴門の逆流防止機能の喪失、胃の貯留機能の低下、反回神経麻痺による嚥下障害などが起こる。また食道癌の術式から術中は片肺換気をすることになり、術後に呼吸機能が低下することが多い。これらの機能低下があることを考えると解答できる。

Q.10

53歳の男性。営業職の会社員。喉頭癌の診断を受けた。医師から、声帯への浸潤と両側の頸部リンパ節転移とがあり、治療法として喉頭全摘術、放射線照射および化学療法があることが説明された。翌週、妻と再度受診し治療方針を決めることとなった。

患者は妻に伴われ受診し、病状から手術療法を勧められた。「手術で声が出なくなるなんて、どうしたらよいのだろう。仕事はできなくなるし」と不安そうである。妻は「夫は最近ふさぎ込み、よく眠れないようです。がんのことも、今の夫の状態も心配です」と話した。夫婦への対応で最も適切なのはどれか。(第98回)

①「この際思い切りも大切ですよ」

②「奥さんはもっとご主人を励ましてください」

③「手術のことはしばらく考えないようにしましょう」

④「補助具で発声できますから前向きに捉えてみましょう」

解答を見る

正解:4

- 「この際思い切りも大切ですよ」

「この際思い切りも大切ですよ」とは、何を意味して言っているのかも不明で、患者や妻の気持ちをまったく考えていない対応である。 - 「奥さんはもっとご主人を励ましてください」

妻が夫を励ますことは問題解決にはならない。またすでに夫を心配している妻に、「もっと」という言葉を使うことで、今の状態を否定していることにもつながる。 - 「手術のことはしばらく考えないようにしましょう」

現実から目をそらすように促すことは、現在抱えている問題を何ら解決しない。 - 「補助具で発声できますから前向きに捉えてみましょう」

「手術で声が出なくなるなんて、どうしたらよいのだろう」という言葉から、声が出なくなることが問題点の1つであることがわかる。それを解決するために補助具での発声ができることを伝えることは、問題の解決につながり適切な対応といえる。

不安の原因はどこにあるのかを会話やしぐさ、表情から読み取り、その原因を少しでも解決できるような提案をすることが大切である。

Q.11

肝硬変患者の意識が混濁し始めた。アセスメントで最も重要なのはどれか。(第96回)

①血糖値の上昇

②ケトン体の増加

③血漿浸透圧の上昇

④血中アンモニア値の上昇

解答を見る

正解:4

- 血糖値の上昇

肝性脳症の原因は血糖値の上昇ではない。 - ケトン体の増加

肝性脳症の原因はケトン体の増加ではない。 - 血漿浸透圧の上昇

肝性脳症の原因は血漿浸透圧の上昇ではない。 - 血中アンモニア値の上昇

肝性脳症の原因の1つは血中アンモニア値の上昇である。

肝硬変患者の意識が混濁し始めたということから、肝性脳症を起こしていると考えられる。肝性脳症の発生原因は、血中のアンモニア濃度などが高くなることである。

Q.12

痛風で正しいのはどれか。(第97回)

①中年女性に多い。

②痛風結節は痛みを伴う。

③発作は飲酒で誘発される。

④高カルシウム血症が要因である。

解答を見る

正解:3

- 中年女性に多い。

痛風は中年女性より中年男性に多い。 - 痛風結節は痛みを伴う。

痛風結節とは、関節、腱などの皮下組織にできる尿酸塩結晶とそれを取り囲む炎症細胞から構成される肉芽細胞のことである。通常痛みはない。 - 発作は飲酒で誘発される。

アルコールは体内での尿酸産生を増加させる。そのため、アルコールを飲むと、時には痛風発作が起こる。 - 高カルシウム血症が要因である。

痛風は高尿酸血症が要因である。

痛風は女性より男性で多くみられる疾患である。若年者はまれである。高尿酸血症が要因で引き起こされる。プリン体を多く含む食物やアルコールの摂取が尿酸値を上昇させる。

Q.13

成人の2型糖尿病患者。身長160cm、体重67.0kg。BMI26.2。事務職をしている。

1日の栄養摂取で適切なのはどれか。(第97回)

①蛋白質の摂取量に制限はない。

②糖質によるエネルギー量は全体の40%以下とする。

③脂質によるエネルギー量は全体の15%未満とする。

④摂取エネルギー量(kcal)=標準体重(kg)×25(kcal)である。

解答を見る

正解:4

- 蛋白質の摂取量に制限はない。

蛋白質はエネルギー量全体の20%がよい。糖尿病腎症の進行を食い止めるためにも糖尿病の早い時期に蛋白質の摂取量を制限する必要が出てくる。 - 糖質によるエネルギー量は全体の40%以下とする。

糖質はエネルギー量全体の40~60%がよい。40%以下ではない。 - 脂質によるエネルギー量は全体の15%未満とする。

脂質がエネルギー量全体の15%未満ということはない。25%を超える場合には脂肪酸組成に注意する。 - 摂取エネルギー量(kcal)=標準体重(kg)×25(kcal)である。

事務職をしている人は、軽い労作に該当する。軽い労作では、摂取エネルギー量(kcal)=標準(目標)体重(kg)×25~30(kcal)である。

指示されたエネルギー量のうち、40~60%を炭水化物、20%を蛋白質、残りを脂質からとするが、脂質が25%を超える場合は脂肪酸組成に注意が必要である。

Q.14

2型糖尿病で正しいのはどれか。(第95回)

①インスリンの作用不足に基づく。

②体重減少と血糖値改善は比例する。

③若年者ではインスリン注射が不可欠である。

④ケトーシスを生じることはない。

解答を見る

正解:1

- インスリンの作用不足に基づく。

2型糖尿病は、インスリンの作用不足が成因である。 - 体重減少と血糖値改善は比例する。

体重減少と血糖値改善は比例せず、逆に体重減少は血糖コントロールの悪化を疑うべきである。 - 若年者ではインスリン注射が不可欠である。

インスリン注射が不可欠になるのは1型糖尿病である。 - ケトーシスを生じることはない。

2型糖尿病でもインスリン作用が高度に不足するとケトーシスが起こる。

糖尿病には、1型と2型があり、ここでは2型糖尿病について問われている。

Q.15

拘束性換気障害を起こす疾患はどれか。(第97回)

①喘 息

②肺気腫

③肺線維症

④慢性気管支炎

解答を見る

正解:3

- 喘 息

喘息は気道が閉塞して呼気をスムーズに行うことができなくなる。 - 肺気腫

肺気腫は慢性閉塞性肺疾患である。拘束性換気障害とは逆に、吸気はスムーズにできるが、呼気がしにくい。 - 肺線維症

肺線維症は間質に線維化が起こり、肺が十分に膨らまなくなる。よって呼気はスムーズに行えるが、肺や胸郭が広がりにくいことから吸気がしにくくなる。 - 慢性気管支炎

慢性気管支炎の原因には慢性閉塞性肺疾患などがある。

拘束性換気障害では、気道閉塞はないため呼気はスムーズに行えるが、肺や胸郭が広がりにくいことから吸気がしにくいという特徴がある。

Q.16

呼吸不全について正しいのはどれか。(第107回)

①喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。

②動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。

③動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。

④Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。

解答を見る

正解:4

- 喘息の重積発作によって慢性呼吸不全になる。

慢性呼吸不全の原因となる疾患は、間質性肺炎や慢性閉塞性肺疾患(COPD)である。 - 動脈血酸素分圧〈PaO2〉で2つの型に分類される。

呼吸不全は高二酸化炭素血症の有無でⅠ型とⅡ型に分類され、動脈血二酸化炭素分圧(PaCO2)が45mmHg以下をⅠ型、45mmHgを超えるものをⅡ型という。 - 動脈血二酸化炭素分圧〈PaCO2〉が60mmHg以下をいう。

動脈血酸素分圧(PaO2)が60mmHg以下の状態を呼吸不全という。 - Hugh-Jones〈ヒュー・ジョーンズ〉分類は呼吸困難の程度を表す。

ヒュー・ジョーンズ分類は呼吸困難の程度や重症度を表したものである。

動脈血ガス分析検査で動脈血酸素分圧(PaO2)が60mmHg(Torr)以下の場合を呼吸不全といい、経過によって慢性か急性に、高二酸化炭素血症の有無によってⅠ型かⅡ型に分けられる。

Q.17

呼吸困難を訴えて来院した患者の動脈血液ガス分析は、pH7.32、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉72Torr、動脈血酸素分圧〈PaO2〉50Torr、HCO3-26.0mEq/Lであった。このときのアセスメントで適切なのはどれか。(第104回)

①肺胞低換気

②過換気症候群

③代謝性アシドーシス

④呼吸性アルカローシス

解答を見る

正解:1

- 肺胞低換気

設問では動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)が72Torrと高く、動脈血酸素分圧(PaO2)は50Torrと低い。これは肺胞低換気の状態である。 - 過換気症候群

過換気症候群ではPaCO2が低下(35Torr以下)するため適切ではない。 - 代謝性アシドーシス

呼吸性アシドーシスが疑われる。 - 呼吸性アルカローシス

呼吸性アシドーシスが疑われる。

動脈血液ガス分析の正常値は、動脈血酸素分圧(PaO2)80~100Torr(mmHg)、動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)35~45Torr、pH7.35~7.45、酸素飽和度(SpO2)95%以上、HCO3-22.0~26.0mEq/L、BE-2~+2mEq/Lである。

Q.18

肺気腫患者の肺機能検査で増加するのはどれか。(第96回)

①1秒率

②残気量

③%肺活量

④肺拡散能

解答を見る

正解:2

- 1秒率

肺気腫では、1秒率は低下する。 - 残気量

肺気腫では、呼気がスムーズにできないことから残気量は増加する。 - %肺活量

肺気腫では、%肺活量は正常範囲内にある。 - 肺拡散能

肺気腫では、肺拡散能が低下する。

肺気腫の呼吸の特徴を理解すると解答できる。肺気腫では吸気はスムーズにできるが、呼気がしにくくなる。

Q.19

肺癌について正しいのはどれか。(第103回)

①腺癌は小細胞癌より多い。

②女性の肺癌は扁平上皮癌が多い。

③腺癌は肺門部の太い気管支に好発する。

④扁平上皮癌の腫瘍マーカーとしてCEAが用いられる。

解答を見る

正解:1

- 腺癌は小細胞癌より多い。

肺癌の中で一番多いのは腺癌である。 - 女性の肺癌は扁平上皮癌が多い。

女性の肺癌で多いのは腺癌である。 - 腺癌は肺門部の太い気管支に好発する。

肺門部の太い気管支に好発するのは扁平上皮癌である。 - 扁平上皮癌の腫瘍マーカーとしてCEAが用いられる。

CEAは主に消化管の癌に対して汎用的に用いられ、肺癌の腫瘍マーカーとしても用いられるが、腺癌で高値を示す。

肺癌は組織型で分類すると非小細胞癌と小細胞癌に分けられる。非小細胞癌はさらに腺癌、扁平上皮癌、大細胞癌に分けられる。肺癌の中で最も多いのは腺癌である。

Q.20

冠状動脈造影検査で穿刺に最も多く用いるのはどれか。(第97回)

①総頸動脈

②橈骨動脈

③尺骨動脈

④鎖骨下動脈

解答を見る

正解:2

- 総頸動脈

総頸動脈ではない。 - 橈骨動脈

橈骨動脈は冠状動脈造影検査で最も多く用いられる動脈である。 - 尺骨動脈

尺骨動脈ではない。 - 鎖骨下動脈

鎖骨下動脈ではない。

冠状動脈造影検査で用いられる動脈は、主に大腿動脈、上腕動脈、橈骨動脈である。