Q.1

保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。(第103回)

①看護研究

②記録の保存

③秘密の保持

④関係機関との連携

解答を見る

正解:3

- 看護研究

保健師助産師看護師法で看護研究は義務として規定されていない。ただし、看護師等の人材確保の促進に関する法律の第6条で「看護師等は、保健医療の重要な担い手としての自覚の下に、高度化し、かつ、多様化する国民の保健医療サービスへの需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図るとともに、自信と誇りを持ってこれを看護業務に発揮するよう努めなければならない」として看護師の責務に能力の開発と向上を挙げている。 - 記録の保存

保健師助産師看護師法で記録の保存は看護師の義務として規定されていない。助産師が記載する助産録については5年間の保存の義務が規定されている。 - 秘密の保持

保健師助産師看護師法第42条で「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする」と規定されており、秘密を保持する義務がある。 - 関係機関との連携

保健師助産師看護師法で関係機関との連携は義務として規定されていない。

看護職の免許・業務などについては、保健師助産師看護師法で規定されている。

Q.2

新たに業務に従事する看護師に対する臨床研修実施の努力義務が規定されているのはどれか。(第102回)

①医療法

②学校教育法

③看護師等の人材確保の促進に関する法律

④保健師助産師看護師学校養成所指定規則

解答を見る

正解:3

- 医療法

医療法は医療の安全を確保するために必要な事項、病院・診療所・助産所の開設や管理について必要な事項、医療計画などについて規定している。 - 学校教育法

学校教育法は幼稚園から大学、特殊教育などの目的や設置、修業年数などを定めている。 - 看護師等の人材確保の促進に関する法律

看護師等の人材確保の促進に関する法律の第5条で「病院等の開設者等は、病院等に勤務する看護師等が適切な処遇の下で、その専門知識と技能を向上させ、かつ、これを看護業務に十分に発揮できるよう、病院等に勤務する看護師等の処遇の改善、新たな業務に従事する看護師等に対する臨床研修その他の研修の実施、看護師等が自ら研修を受ける機会を確保できるようにするために必要な配慮その他の措置を講ずるよう努めなければならない」と規定している。 - 保健師助産師看護師学校養成所指定規則

保健師助産師看護師学校養成所指定規則は養成課程について規定しており、新たに業務に従事する看護師(=新人看護師)に対する臨床研修実施に関する規定はない。

看護に関連する法令の主な内容や基本指針を覚えておこう。

Q.3

社会的欲求はどれか。(第104回)

①安全の欲求

②帰属の欲求

③睡眠の欲求

④排泄の欲求

解答を見る

正解:2

- 安全の欲求

安全の欲求はマズローの欲求階層論で下から2番目の欲求で、基本的欲求である。 - 帰属の欲求

帰属の欲求(所属と愛の欲求)はマズローの欲求階層論で下から3番目の欲求で、社会的欲求である。 - 睡眠の欲求

睡眠の欲求はマズローの欲求階層論で一番下の生理的欲求で、基本的欲求である。 - 排泄の欲求

排泄の欲求はマズローの欲求階層論で一番下の生理的欲求で、基本的欲求である。

マズローが論じた欲求階層では下位から、①生理的欲求・②安全の欲求・③所属と愛の欲求・④承認欲求・⑤自己実現の欲求(=最上位)である。①②が基本的欲求、③④⑤が社会的欲求とされる。

Q.4

フィンクの危機モデルの第1段階はどれか。(第101回)

①承 認

②適 応

③衝 撃

④防衛的退行

解答を見る

正解:3

- 承 認

承認は4段階のうちの3番目である。変えられない事態を認識し、深い悲しみや抑うつに陥る時期である。 - 適 応

適応は4段階のうちの最終段階である。困難な事態に適応し、新しい価値観や自己イメージを構築する。 - 衝 撃

衝撃は4段階のうちの1番目である。パニックや強い不安、無力感などを感じる時期である。 - 防衛的退行

防衛的退行は4段階のうち2番目である。無関心や否認などの時期である。

フィンクは個人がある出来事に対して通常の方法では対処できない事態を危機状態とし、プロセスを論じた。

Q.5

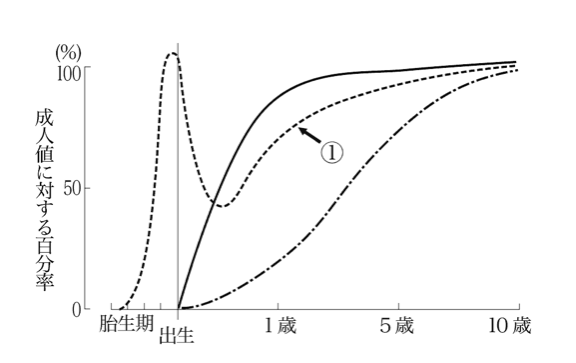

胎生期から10歳までの血清免疫グロブリン濃度の年齢による変動を図に示す。①が示しているのはどれか。(第101回)

①IgA

②IgD

③IgG

④IgM

解答を見る

正解:3

- IgA

粘膜などの局所免疫を担うIgAの産生能力は出生後から緩やかに向上していく。したがって出生前の胎児の体内には存在しない。 - IgD

IgDは、IgEとともに量の少ない免疫グロブリンで、役割はよくわかっていない。このグラフには図示されていない。 - IgG

IgGは分子量が最も小さいため胎盤を通過することができる。つまり母体血のIgGは胎児へ供給され、その量は出生直前が最も高くなり、出生によって一度減少するが、生まれた児自身がIgGを生成できるようになりグラフの曲線が上昇していく。 - IgM

IgMは異物の侵入や病原体などに対して最も速く産生される免疫グロブリンである。母体内で胎児が感染を受けるとIgMが産生されるが、このグラフは感染などがない正常な状態のものなので、出生後にIgMの産生が始まりグラフの曲線が上昇していく。その伸びもIgGよりも速い。

血清免疫グロブリン濃度は、年齢による変化があることを理解しよう。

Q.6

原始反射はどれか。(第107回)

①手掌把握反射

②視性立ち直り反射

③パラシュート反射

④Landau〈ランドー〉反射

解答を見る

正解:1

- 手掌把握反射

手掌把握反射は原始反射で生後3か月で消失する。 - 視性立ち直り反射

新生児期にはみられず、原始反射ではない。 - パラシュート反射

新生児期にはみられず、原始反射ではない。 - Landau〈ランドー〉反射

新生児期にはみられず、原始反射ではない。

大脳の機能が未発達なために新生児に生じる反射を原始反射という。原始反射が関与する随意運動ができるようになるとその原始反射自体は消失する。

Q.7

学童期の正常な脈拍数はどれか。(第105回)

①50~70/分

②80~100/分

③110~130/分

④140~160/分

解答を見る

正解:2

- 50~70/分

成人であっても60/分以下は徐脈であるので、小児の脈拍数として50~70/分はかなり少ない脈拍数である。 - 80~100/分

学童期の正常な脈拍数は80~100/分ほどである。 - 110~130/分

幼児期の正常な脈拍数が110~130/分である。 - 140~160/分

胎児の心拍数が140~160/分である。

発達段階ごとの正常な脈拍数を整理しておこう。

Q.8

基礎代謝量が最も多い時期はどれか。(第106回)

①青年期

②壮年期

③向老期

④老年期

解答を見る

正解:1

- 青年期

基礎代謝量は体重1kg当たりの1日の基礎代謝基準値に体重を乗じて計算する。基礎代謝基準値は年齢が若いほど高いが、体重を乗じて算出すると青年期が最も高くなる。 - 壮年期

基礎代謝量は青年期をピークに加齢に従って低下していくため、壮年期は基礎代謝量が最も多い時期ではない。 - 向老期

基礎代謝量は青年期をピークに加齢に従って低下していくため、向老期は基礎代謝量が最も多い時期ではない。 - 老年期

基礎代謝量は青年期をピークに加齢に従って低下していくため、老年期は基礎代謝量が最も多い時期ではない。

基礎代謝量は青年期をピークに加齢に従って低下していくため、青年期>壮年前期>壮年後期>向老期>老年期と低くなっていく。

Q.9

老年期の身体的な特徴はどれか。(第107回)

①総水分量が増加する。

②胸腺の重量が増加する。

③嗅覚の閾値が低下する。

④高音域における聴力が低下する。

解答を見る

正解:4

- 総水分量が増加する。

体重に占める水分量の割合は新生児期が最も高く80%で、乳児期70%、幼児期~成人期で60%となり、老年期にはさらに低下し、50~60%となる。加齢にしたがって総水分量は減少していく。 - 胸腺の重量が増加する。

胸腺は乳幼児期に最も発達し、加齢に伴い退化する。高齢者ではほとんど脂肪組織となる。したがって重量が増加するとはいえない。 - 嗅覚の閾値が低下する。

老年期には嗅覚が低下しやすい。感覚の閾値とは、刺激がある一定域を越えると感覚として感知されるボーダーラインのことなので「閾値の上昇=鈍感、閾値の低下=敏感」である。嗅覚の閾値は加齢によって上昇する。 - 高音域における聴力が低下する。

蝸牛の有毛細胞の喪失などによって加齢に伴い聴覚が低下するが、低音域よりも高音域の低下が大きい。

老年期の生理的変化について整理しておこう。

Q.10

膵リパーゼが分解するのはどれか。(第100回)

①脂 肪

②蛋白質

③炭水化物

④ビタミン

解答を見る

正解:1

- 脂 肪

膵リパーゼは脂肪を分解する。 - 蛋白質

蛋白質ではない。 - 炭水化物

炭水化物ではない。 - ビタミン

ビタミンを分解する酵素はない。

lipo-(リポ)は脂肪の意の接頭辞である。例としてはリポ蛋白がある。酵素の一部は-ase(アーゼ)という語尾になるため、リパーゼは脂質に関わる酵素という意味である。膵液には炭水化物を分解する膵アミラーゼ、蛋白質を分解するトリプシン・キモトリプシン、脂質を分解する膵リパーゼが含まれる。

Q.11

令和元年(2019年)の国民生活基礎調査で65歳以上の者のいる世帯の割合に最も近いのはどれか。(第110回改変)

①10%

②30%

③50%

④70%

解答を見る

正解:3

- 10%

10%ではない。 - 30%

30%ではない。 - 50%

令和元年(2019年)の全世帯に占める65歳以上の者がいる世帯の割合は49.4%で、選択肢[3]の50%が最も近い。 - 70%

70%ではない。

世帯構造では、単独世帯、核家族世帯、三世代世帯、65歳以上の者がいる世帯の割合が頻出である。なお、問題は2022年実施の試験対策のため2019年の統計数値に改変している。

Q.12

医療法に規定されている病院とは何人以上の患者を入院させる施設か。(第96回)

①10人

②20人

③50人

④100人

解答を見る

正解:2

- 10人

10人ではない。 - 20人

20人は正しい。 - 50人

50人ではない。 - 100人

100人ではない。

病院(特定機能病院・地域医療拠点病院を含む)、診療所、助産所の定義をしっかりと覚える。病院とは、医師または歯科医師が、公衆・特定多数人のため医業・歯科医業を行う場所で、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものであると医療法で規定されている。

Q.13

訪問看護ステーションで正しいのはどれか。(第103回追試)

①利用者は高齢者に限定される。

②24時間体制を義務付けられている。

③常勤換算で2.5名以上の看護職員が必要である。

④サービスの提供は看護職員でなければならない。

⑤勤務する看護職員は臨床経験5年以上と定められている。

解答を見る

正解:3

- 利用者は高齢者に限定される。

医師の指示があれば、介護保険による訪問看護のほか、医療保険による訪問看護が利用できる。医療保険は対象が全年齢である。 - 24時間体制を義務付けられている。

24時間体制をとっている訪問看護ステーションもあるが義務付けられてはいない。 - 常勤換算で2.5名以上の看護職員が必要である。

訪問看護ステーションを開設・運営するには労働時間によって常勤換算して2.5名以上の看護職員(保健師、看護師、准看護師、助産師)が必要である(助産師は、健康保険法の指定訪問看護ステーションのみ)。 - サービスの提供は看護職員でなければならない。

訪問看護ステーションでは理学療法士・作業療法士・言語療法士を配置することも可能で、サービスの提供が可能である。ただし人員の常勤換算には含まれない。 - 勤務する看護職員は臨床経験5年以上と定められている。

看護職員の臨床経験年数に関しては定められていない。

訪問看護ステーションに関する基礎的知識を確認しておこう。

Q.14

市町村保健センターの業務はどれか。(第103回)

①廃棄物の処理

②人口動態統計調査

③看護師免許申請の受理

④地域住民の健康づくり

解答を見る

正解:4

- 廃棄物の処理

地域保健法第6条で住宅・水道・下水道・廃棄物の処理・清掃その他の環境の衛生に関する事項が保健所の事業として規定されている。 - 人口動態統計調査

地域保健法第6条で人口動態統計や地域保健に関する統計調査については保健所の事業として規定されている。 - 看護師免許申請の受理

地域保健法に規定はないが、看護師免許などの医療従事者の免許申請書類等は保健所あるいは一部県については県庁へ提出する。市町村保健センターは該当しない。 - 地域住民の健康づくり

市町村保健センターは、地域保健法第18条に基づき市町村が設置することができる。地域住民に対し、健康相談、保健指導、健康診査など地域保健に関する事業を行う。なお、保健所も業務内容に「その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項」があるが、地域住民に身近な対人保健サービスは市町村保健センターが担う。

保健所と市町村保健センターの業務の違いについて整理しておこう。この問題では、保健所が事業を行う事項を整理しておくと、解答が導き出せる。

Q.15

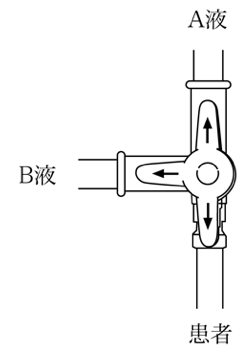

下図の三方活栓で、薬液の流れはどれか。(第95回)

①A液のみ注入

②B液のみ注入

③A液、B液ともに注入

④A液、B液ともに中断

解答を見る

正解:3

- A液のみ注入

A液のみではない。 - B液のみ注入

B液のみではない。 - A液、B液ともに注入

A液、B液ともに注入されている。 - A液、B液ともに中断

A液、B液ともに中断ではない。

三方活栓は感染予防の観点から使用が減っているが、仕組みは知っておく必要がある。三方活栓にはL型とR型があり、図は栓がアルファベットのTのような形をしていることからR型である。R型では、栓の突起(矢印)が重なる部分が開通する(薬液が流れる)仕組みになっている。図では、患者側・A液・B液のすべてに栓の突起が重なっているので、すべての方向が開通してA液・B液ともに患者に注入されている。

Q.16

赤血球製剤の保存温度で適切なのはどれか。(第109回)

①-6~-2℃

②2~6℃

③12~16℃

④22~26℃

解答を見る

正解:2

- -6~-2℃

-6~-2℃ではない。 - 2~6℃

2~6℃であり、正しい。 - 12~16℃

12~16℃ではない。 - 22~26℃

22~26℃ではない。

代表的な血液成分製剤の保存方法を確認しておこう。赤血球製剤は2~6℃で保存、血小板製剤は20~24℃で水平振とう保存、血漿製剤は-20℃以下で保存する。

Q.17

輸液ポンプを使用する目的はどれか。(第110回)

①感染の防止

②薬液の温度管理

③薬物の効果判定

④薬液の注入速度の調整

解答を見る

正解:4

- 感染の防止

輸液ポンプ使用の目的は感染の防止ではない。 - 薬液の温度管理

輸液ポンプ使用の目的は薬液の温度管理ではない。 - 薬物の効果判定

輸液ポンプ使用の目的は薬物の効果判定ではない。 - 薬液の注入速度の調整

点滴静脈内注射ではチューブや針が留置されている部分の動きや高さによって滴下状況が変化するため、輸液ポンプにより注入速度が設定できれば正確な輸液管理が可能となる。

輸液ポンプやシリンジポンプの目的は頻出である(第103回追試午前問題19・104回午後問題42)。

Q.18

温罨法の作用で正しいのはどれか。(第102回)

①平滑筋が緊張する。

②局所の血管が収縮する。

③知覚神経の興奮を鎮静する。

④細胞の新陳代謝を抑制する。

解答を見る

正解:3

- 平滑筋が緊張する。

温罨法により局所の血管が拡張し、平滑筋は弛緩する。 - 局所の血管が収縮する。

温罨法により局所の血管が拡張する。 - 知覚神経の興奮を鎮静する。

体温程度の温熱刺激により知覚神経の興奮が静まり、鎮静効果が得られる。 - 細胞の新陳代謝を抑制する。

温罨法により局所の血管が拡張し、血液循環がよくなるので細胞の新陳代謝は促進される。

温罨法とは、温熱刺激を身体の一部に与えることで、血管や筋肉、神経系に働きかけ、身体の回復を図るものである。

Q.19

酸素吸入中に禁止するのはどれか。(第97回)

①食堂での食事

②ライターの使用

③携帯電話の使用

④エレベーターでの移動

解答を見る

正解:2

- 食堂での食事

経鼻カニューレであれば装着したまま食事ができる。食堂での食事を禁止する必要はない。 - ライターの使用

酸素吸入中にライターを含む火気は厳禁である。火気から2mは離れるよう指導する。 - 携帯電話の使用

携帯電話の使用を禁止する必要はない。 - エレベーターでの移動

エレベーターでの移動を禁止する必要はない。

引火性が高い酸素は火気だけでなく、直射日光も避ける必要がある。

Q.20

気管吸引の時間が長いと生じやすいのはどれか。(第99回)

①低酸素

②低体温

③乏 尿

④浮 腫

解答を見る

正解:1

- 低酸素

気管吸引を行っている時は分泌物とともに気管内の気体も吸っているため、当然酸素が含まれ、低酸素状態に陥る危険がある。圧は-100~-150mmHgで、1回の吸引時間は10~15秒以内とする。 - 低体温

気管吸引によって低体温は生じない。 - 乏 尿

気管吸引によって乏尿は生じない。 - 浮 腫

気管吸引によって浮腫は生じない。

不適切な気管吸引によって、低酸素状態の他、感染のリスクや粘膜の損傷が生じるため、正しい手技で行う。